— «Не думайте, что при другом папе вы будете рисовать лучше», — говорил наш преподаватель в Академии художеств Борис Берзиньш, — отматывает ленту прошлого Юрис ДИМИТЕРС. — Подразумевая другой строй и другое руководство. А мы наивно полагали, что достаточно открыть железный занавес — и проблемы сами собой разрешатся. Сможешь увидеть мир, придут западные блага. А те, что были при социализме, считали само собой разумеющимися…

А благ у коллег по его цеху хватало. С каждым годом все больше строилось художественных мастерских, открывались дома творчества. Сегодня не все известные художники на Западе имеют такие блага, а тогда в Риге они были у большинства активно работающих членов творческого союза.

— В Межциемсе новые дома строили только с художественными мастерскими, — продолжает собеседник. — А самые первые появились в Агенскалнских соснах. Не было ни одного нового района столицы, где не было бы мастерских…

Проблемы заработка перед художниками тоже не стояло. Закупали работы и местное Министерство культуры, и Художественный фонд. Были заказы из Москвы, приезжали закупать картины местных мастеров и представители иностранных картинных галерей — Японии, Италии. Там было немало ценителей реализма, в том числе — социалистического. Закупали картины и во время выставок, которые в Латвии устраивались регулярно.

Юрис ДИМИТЕРС рядом с матерью, художницей Джеммой СКУЛМЕ.

Для тех, кто ленился и недотягивал до «высокого искусства», всегда была возможность заработать на комбинате Maksla. Он выполнял заказы для всего Союза. Немного найдется в бывшем СССР больших гидроэлектростанций и станций метро, на которых не было бы чеканки, картины или большого панно, «приехавших» из советской Латвии.

А как же с диссидентами? Сегодня нередко можно услышать интервью с художниками, которые, дескать, творили в подполье.

По словам Димитерса, позже действительно выяснилось, что были художники, которые работали дома, нигде не выставлялись. Но настоящих диссидентов, как в Москве или Ленинграде, здесь не было.

— У нас было больше свободы, чем в столице, потому и подполья не было, — объясняет Димитерс. – А тот, кто работал «в стол», официально зарабатывал в другом месте: дворником, истопником, разнорабочим… Сегодня «в стол» не очень поработаешь — с голоду помрешь...

Что касается Яниса ПАУЛЮКА, которого некоторые называют единственным диссидентом, то он при всех режимах оставался анархистом.

— Как и Пикассо, это был человек левых убеждений, — разъясняет Юрис. – Приветствовал события 1940 года, за что при немцах его исключили из Академии художеств и хотели послать в каменоломни, но друзья выручили. В поздние времена в подпитии мог подойти к памятнику Ленину и нецензурно выразиться в адрес вождя. Представляю, что бы его натура анархиста вытворяла при сегодняшней власти…

А как отдыхали рижские художники в те годы? Мы с Юрисом отправляемся на виртуальную прогулку по Риге 1960–х.

В старших классах местом встреч юноши из известной семьи (его мать – знаменитая художница Джемма СКУЛМЕ) и его друзей считалось кафе в Доме работников искусств – на Вальню. Изюминкой заведения был автомат для прослушивания пластинок – размером с буфет. Опускаешь 5 копеек — и слушаешь мелодии популярных английских и итальянских песен. Автомат был западный, шел в комплекте с пластинками, поэтому заменить их советскими идеологические цензоры при всем желании не могли.

Чтобы чувствовать себя взрослыми, покупали сигареты. Шиком считались Malboro. Их доставали у фарцовщиков, которые крутились в кафе «Птичье гнездо» — напротив часов «Лайма». В середине 1960–х пачка Malboro стоила 1 рубль. Потом цены пошли вверх.

Помните первые шариковые ручки? Были такие и у модных старшеклассников. Когда пишешь — на ручке дама в купальнике, переворачиваешь — он слетает. «Шарики» были дефицитом, поэтому их ходили заправлять в специальную мастерскую...

Поступив в Академию художеств, Димитерс стал своим человеком в «Шкафу» — легендарном баре гостиницы «Рига». Там собиралась богема: художники, музыканты, поэты… Вход был только при пиджаке и галстуке. А какой у молодого творческого человека костюм? Придумали такой способ: один проходил в пиджаке и галстуке, а потом через окно передавал шмотки друзьям – так по очереди и проходили.

Цены были вполне подъемные. Рубль, два, максимум три. Можно было одолжить и у товарища ЯНСОНА, которого с почтением называли Янсона кунгс. Он обслуживал посетителей бара в туалете. Мог побрызгать одеколоном, дать салфетку. Таксы не было – чаевые.

А еще Янсон ссужал деньги. Все аккуратно вносил в записную книжку. Возвращать должны были с процентами – 1 рубль сверху. После смерти «туалетного банкира» его вдова пошла по творческим союзам с блокнотом – возвращайте долги!

«Шкаф» работал до 23.00. Потом официантка Валия объявляла: «Господа макслиниеки, время!»

Некоторые продолжали расслабляться в большом ресторане гостиницы. Там можно было потанцевать, хорошо поесть. Фирменным блюдом считалась свинина, переплетенная с говядиной и похожая на кусок женской косы.

— В ресторане была другая публика – респектабельнее, состоятельнее. Известные деятели культуры, подпольные миллионеры, боссы Центрального рынка – выходцы с Кавказа, — вспоминает свидетель Риги далеких лет.

А самым дорогим ресторанам считалась «Астория» — в бывшем Центральном универмаге. Некоторые шли туда ради солистки Мирдзы. Шлягером считалась песня «Паганини» Эллы ФИЦДЖЕРАЛЬД в исполнении Мирдзы.

Отдыхали и в бане. Самой известной считалась баня Кригера. Она находилась на Вейденбаума, с тыльной стороны «Ригас модес», и существовала с царских времен. Там были римская баня, греческая, бассейн.

Расслабившись, можно было привести в порядок внешний вид – тут же была парикмахерская. А еще отдельный номер с кушеткой и белой простынкой, куда приносили пиво…

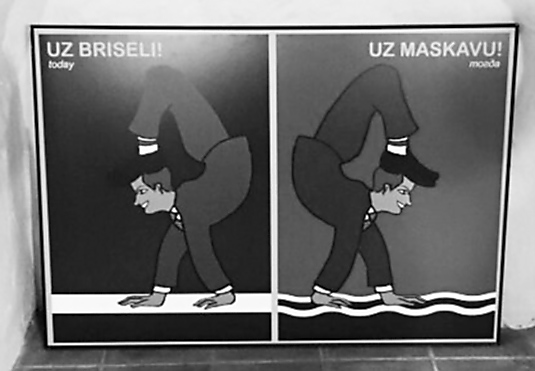

Один из плакатов Юриса ДИМИТЕРСА.

— Юрис, а как все–таки с памятником Брежневу? Вы действительно хотите его установить? – интересуюсь напоследок.

— О памятнике я говорил образно. Но плакат с нашим покровителем того времени, которому мы многим обязаны, я создал. Советское время было очень хорошим для сохранения нашей культурной идентичности, хорошо финансировалась культура. А сегодня? Посмотрите, что происходит с латышским языком? В советское время мы не могли представить, чтобы сливки общества говорили на русском, – это был в Латвии язык руководства, деловых людей. А сегодня при нынешней глобализации сплошь и рядом английский. Вот и мой сын живет в английском мире...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива