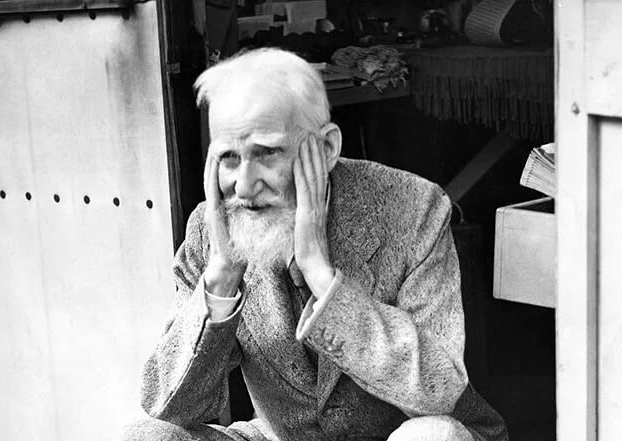

1

Шоу (1856–1950) родился для старости, у него сразу было для этого всё необходимое, поэтому до своего оптимального возраста он дожил только к 1913 году, когда к нему пришла истинная драматургическая слава. А тут и Первая мировая война, которую он предсказывал и для которой тоже родился. Он вообще родился для ХХ века с его безумием, посреди которого его простой здравый смысл выглядел героично и экзотично.

Лучшую свою пьесу, как мне кажется, он начал в 1913-м, а кончил в 1917 году — в последний предвоенный год набросал первое действие, а в предпоследний военный закончил третье (но публиковать решился только в 1919-м). Пьеса называется «Дом, где разбиваются сердца» и описывает предвоенную Европу, почему и называется «Фантазией в русском стиле»: в русской литературе, особенно чеховского периода, всё происходит как бы накануне конца света, а тут он и осуществился.

Правду сказать, я этого автора долго не понимал — выручил Швыдкой, который является прежде всего не чиновником и не ведущим, а историком английской драматургии. Мы вместе оказались на скучном мероприятии, и я говорю: Шоу называют вторым британским драматургом после Шекспира, а я совершенно не вижу, в чём там величие, это, конечно, моя проблема, но ключа к нему не нахожу. Швыдкой сказал вещь неожиданную: вы, видимо, ищете в нём сложности, а он ведь очень простой. Простые ценности, простые принципы — почитайте «Святую Иоанну», за которую, собственно, ему и дали Нобеля. В некотором смысле даже бунт простоты.

Понадобилось прожить с тех пор ещё лет десять и, видимо, начать стареть, чтобы поднять этот ключ, так умело подброшенный. Мы все жили с убеждением, что коммунизм — это молодость мира и его возводить молодым. На самом деле, ежели внимательно почитать литературу и публицистику второй половины XIX века и бурного начала ХХ, становится понятно, что мир переусложнился и подошёл к старению, и коммунизм — это старость мира, жажда упрощений, брюзжание и раздражение по поводу любой сложности. Этим Шоу отличается, скажем, от Уайльда, которому до самой смерти было пятнадцать лет, да он и прожил всего сорок шесть, но так никогда и не вошёл в скучную зрелость, даже тюрьма его не состарила, ибо, по точному замечанию того же Шоу, он вышел оттуда ничуть не изменившимся.

Остроумие Уайльда — никогда не брюзжание, его парадоксы либо трагичны, либо смешны, либо обидны, но никогда инертны.

Парадоксы и остроты Шоу — довольно точные констатации, ядовитые наблюдения старика, в частности, за молодёжью, квинтэссенция его мировоззрения — вступительный монолог старого сфинкса в «Цезаре и Клеопатре». Шоу начал писать действительно классные вещи, когда вошёл в свой истинный возраст, то есть достиг примерно сорока пяти; чем старше он становился, тем органичней и точней были его пьесы. Поверить невозможно, что когда-то его «Человек и сверхчеловек» с приложением интермедии «Дон Жуан в аду» и нескольких публицистических сочинений, приписанных главному герою, воспринимались многими как шедевр и вызывали споры. Это ужасно скучная драматургия, герои которой придают значение всякой интеллектуальной ерунде, а чувствуют очень мало. (О женских образах у Шоу мы ещё поговорим — только они и заслуживают внимания в пьесах, написанных до ХХ века, да и потом, если честно.) Зато «Дом, где разбиваются сердца», где на всю эту сложность, на все хитросплетения лжи и притворства, на все умные разговоры и взаимные обиды начинают падать бомбы, к общему облегчению… тут шедевр! Тут главное чувство XX века — триумф толпы, простоты, усталость от культуры!

И это, конечно, старость. Это именно старческая усталость от великой европейской сложности. Именно поэтому великие британские старики — Уэллс, Шоу — одобряли советский эксперимент, восхищались Лениным. Шоу так ко двору пришёлся советской власти именно потому, что его критика буржуазной культуры, как это называлось в предисловиях, всегда была старческой; потому, что его философия всегда была старческой, брюзжащей, усталой от сложности; потому, что его образ жизни всегда был образом жизни молодящегося старика, больше всего думающего о здоровье. Потому его жизнь почти лишена внешних событий: «Нелегко придётся моему биографу. С другими людьми всегда что-то случается, а я обычно сам случался — с идеями, книгами, людьми. Вне писательства моя жизнь состояла из завтраков, обедов, ужинов и довольно частого мытья».

Разумеется, его более чем подробные биографии давно написаны, и в Йеле даже издана очень славная книжка Салли Энн Питерс «Бернард Шоу: восхождение сверхчеловека», где его путь трактуется именно как восхождение — концепция идеальной старости по Акунину-Фандорину: не деградировать, а развиваться! Книжка эта отличается особым вниманием к интимной жизни сверхчеловека; отношение его к сексу представляет особый интерес, потому что оно тоже сугубо старческое. В старости человек мало склонен преувеличивать значение этих возвратно-поступательных движений и тех чувств, которые они пробуждают; Шоу никогда не был хиляком — он был атлет, боксёр, хорошо знал того самого маркиза Куинсбери, который посадил Уайльда, но не с литературной и не с социальной стороны, а именно по линии бокса, поскольку скандальный папаша лорда Альфреда Дугласа как раз был занят разработкой регламентов и правил, а Шоу боксировал серьёзно, не как любитель, а как профессионал. Больше бокса он любил только музыку, которой тоже занимался серьёзно, на уровне крепкого дилетанта.

С биографическими очерками в моём исполнении была всегда одна проблема: из нескольких журналов мне их возвращали с пожеланием — ну нельзя ли поменьше об идейной эволюции, а подробней об интимной стороне… или хоть финансовой? Сейчас будет интимней некуда, потому что Шоу всё подробно документировал, ничего не стыдясь, и Питерс эти дневники вдумчиво изучила. Секс он оценивал по четырёх-балльной шкале, от нуля до тройки.

Ноль означал ситуацию, когда вообще не встал; единица — так себе, двойка — хорошо, тройка — блаженство. Тройки очень редки, зато дневники прямо-таки пестрят нулями, что не заставляло автора ни комплексовать, ни ипохондрически подозревать у себя ужасные заболевания. Напротив, такое положение дел казалось ему нормальным — не хочется и не хочется, и ладно. Скажем больше: секс представлялся Шоу нежелательной и даже унизительной уступкой физиологической природе человека, печальной данью звериному в нас. Его называли paper lover — любовником на бумаге, и это самый правильный подход к жизни: писем он написал примерно двести пятьдесят тысяч — фантастическое количество, думаю, всё же завышенное биографами; по-моему, и тысячи многовато.

Самая бурная переписка — в которой сквозит настоящая страсть — была у него с Эллен Терри, великой шекспировской актрисой старше него девятью годами; и когда Терри было семьдесят, переписка эта достигла своего пика. Можем ли представить неплатонический роман между столь возрастными любовниками? А эпистолярный вышел изумительным, и в нём есть свои ссоры, примирения, охлаждения, восторги, ревность даже, потому что Шоу был с сорока двух лет женат, а Терри в связи с известным архитектором Годвином, от которого родила, кстати, великого режиссёра и частого собеседника Шоу Гордона Крэга. Так что если уж искать подлинный объект его эпистолярной страсти, Терри подошла бы больше; просто из переписки с Патрик Кэмпбелл получилась одна из самых востребованных пьес мирового репертуара, о чём позже.

Ещё интимностей? Шоу считал, что женщины умнее, глубже, свободнее мужчин; о последних был не слишком высокого мнения. Сквозной сюжет Шоу — интеллектуальная и нравственная победа умной женщины над напыщенным, но слабым мужчиной; недаром любимым его русским писателем был Тургенев, а любимым драматургом — Ибсен, который в «Кукольном доме» довёл эту коллизию до предельной остроты.

Сам Шекспир в его «Смуглой леди сонетов» проигрывает королеве Елизавете — в уме, прозорливости и даже поэтическом таланте. Хиггинс в «Пигмалионе» чудом сохраняет независимость, но проигрывает Элизе Дулиттл по всем статьям, прежде всего по части обучаемости. Святая Иоанна своим примером постыжает мужчин и произносит грозное проклятие им. Шоу говорил, что час общения с женщиной давал ему больше в смысле изучения человеческой природы, чем тысяча книг; даже глупенькая Клеопатра в самой смешной и обаятельной его пьесе побеждает умного, но старого Цезаря (именно эта концепция их отношений легла потом в основу знаменитого романа Торнтона Уайлдера «Мартовские иды»). Так что о женском уме он был самого высокого мнения, но больше всего в женщине его раздражало угадайте что? Запах. То самое, что сводит с ума мужскую особь, по мнению Мопассана.

Помните? «Пресытясь наконец любовью, измученная воплями и движениями, она засыпала крепким и мирным сном возле меня на диване; от удушливой жары на её потемневшей коже проступали крошечные капельки пота, а её руки, закинутые под голову, и все сокровенные складки её тела выделяли тот звериный запах, который так привлекает самцов». Вот этот запах Шоу не нравился: по его мнению, женщины пахнут дурно.

Кроме того, в комнатах у них очень много лишнего, что создаёт впечатление беспорядка; он предпочитал аскетическую строгость и чистоту. Поэтому переночевать у женщины, провести ночь в её постели было для него высшим, почти недостижимым проявлением любви; обычно он убегал ещё до полуночи, получив своё — или, точнее, отдав дань чужому. При этом он, как дитя, требовал любви, преданности, пылкой заинтересованности, но сам неизменно оставался холоден и блестящ. Подлинные страсти кипели в драматургии, и особенно в письмах, — проза, как и проза жизни, не давалась ему. Он написал пять романов, ни один из которых не имел успеха; славу ему принесла сначала театральная критика, дерзкая и остроумная, причём спектакли и пьесы служили лишь поводом для изложения собственных воззрений, а потом пьесы, которых он написал больше шестидесяти.

Отношение к браку было у него соответствующее: «Мужчина, бывший многие тысячелетия преимущественно охотником, сегодня сам превратился в добычу». Выбор всегда за женщиной, брак нужен только ей, не случайно в «Человеке и сверхчеловеке» появляется знаменитый каламбур насчёт женского боа и боа-констриктора, а женские руки, обнимающие героя, уподобляются удаву. Нельзя не любоваться этими прелестными озорницами с их неукротимой витальностью, но любоваться лучше издали. Брак нужен только женщине — для мужчины естественно одиночество. Немудрено, что и в собственном браке он сохранял подчёркнутую независимость, ездил на курорты либо в одиночестве, либо в обществе друзей, предоставлял жене полную свободу, избегал даже совместных трапез. Он женился в 1898 году, Шарлотта Шоу (урождённая Пейн-Таунсенд) была, как формулировал он сам, сорокалетней зеленоглазой социалисткой, он любил её фотографировать, и на фотографиях она, что называется, некрасива, но очаровательна. После её смерти многие боялись, что он на старости лет сойдёт с ума, но он вроде и не тосковал, повторяя, что после сорока лет брака приятно насладиться независимостью. На вопрос, не скучает ли он, отвечал, что очень скучает, да — по самому себе, каким был когда-то. Есть версия, что между ним и Шарлоттой никогда не было секса, якобы они об этом сговорились с самого начала, чем чёрт не шутит, с Шоу бы сталось.

Брак — пожалуй, единственная сфера, в которой он разделяет воззрения Шекспира: «Чем раньше мужчина окажется сверху, тем скорее женщина одержит верх». Не следует, впрочем, представлять его противником феминизма — он уважал борьбу женщин за свои права и никогда не посягал на них, а Петруччо из «Укрощения строптивой» называл меркантильным самцом, которого интересовали только деньги Катарины, а вовсе не её покорность и тем более любовь. Вообще же, любые врождённые качества — в диапазоне от унаследованного богатства до природного таланта — вызывали у него мало уважения, и, кажется, гендерную принадлежность он не считал ни бременем, ни заслугой.

Лев Толстой получил от него несколько книг и записал в дневнике его же цитату применительно к самому Шоу: «He has more brains than is good for him» (буквально: «У него больше мозгов, чем ему нужно»). Письмо его к Шоу дышит состраданием и… пожалуй, что и страхом перед этим холодным старческим умом: Толстой-то до конца дней оставался молодым, не в силах прийти ни к каким окончательным выводам, дразня сам себя, сражаясь с похотью и тщеславием, хотя это одно и то же. Письмо Шоу Толстой в дневнике назвал «умным глупым». Шутки Шоу в самом деле выглядят плоскими на фоне сложнейшего толстовского мира; это потому, что старость вынужденно тяготеет к простоте — сложное уже её раздражает, она ищет определённости, подводит итоги. Для Толстого итогов не было и быть не могло.

Предвижу вопрос, практически неизбежный в разговоре об английских писателях этой поры: а не был ли Шоу часом латентным гомосексуалистом? Это модное в те времена занятие, Лондон был столицей европейской гомосексуальности, а вовсе не Париж, как полагают иные; Уайльд, фигурант самого скандального процесса по этому обвинению, сделал порок модным, эстетически убедительным и даже революционным.

Шоу Уайльда близко знал и любил — оба ирландцы, оба недолюбливали британский характер («Он варвар и полагает, что обычаи его острова суть законы природы», — припечатано в «Цезаре и Клеопатре»), оба были блистательными остроумцами. «Уайльд говорил так хорошо, что был, пожалуй, единственным человеком, в чьём присутствии я мог позволить себе роскошь помолчать», — замечал Шоу с присущей ему, так сказать, скромностью. Шоу был в дружеской и даже, пожалуй, интимной переписке с Альфредом Дугласом — тем самым развратным Бози, который стал демоном Уайльда; в этой переписке Бози выступает смиренным учеником и нисколько не капризничает — потому что Шоу ни в чём от него не зависел.

В книжке Питерс есть несколько откровенных фотографий Шоу, который, будучи атлетом, иногда без стеснения фотографировался в чём мать родила, — фотографии эти были сделаны мужчинами, что как бэ намекает… но никаких указаний на «отношения» ни в переписке, ни в дневниках Шоу нет. Он любил проводить время с интересными собеседниками, но телесное и здесь его отпугивало. Вообще, кажется, всё слишком мясное, в том числе плотские соития, напоминало ему о смерти; по этой же причине он отказался от мяса — и до глубокой старости пропагандировал вегетарианство. В одном из писем к Патрик Кэмпбелл он так и говорит: некоторые убеждали меня, что после отказа от мяса у меня будут плохо срастаться кости. Между тем кость моя срослась так безупречно, что после смерти я вам завещаю её в качестве распялки для перчаток, дабы она вечно напоминала вам о победе овощей. Он часто заводил речь о том, что Патрик Кэмпбелл его переживёт, и завещал ей права на всю их переписку в шести толстых конвертах — чтобы ей было на что жить, когда она уйдёт со сцены. Между тем он пережил её на десять лет, напоминая потомству ещё об одной победе овощей.

3

Поговорим теперь о Стелле Патрик Кэмпбелл, единственной женщине, которая внушала ему нечто вроде любви — разумеется, любви в понимании Шоу, то есть синтез восхищения, высокомерия и сострадания.

Она была итальянкой по матери, младше Шоу на девять лет, дебютировала на сцене в двадцать три, замуж вышла ещё в девятнадцать и овдовела в тридцать пять: муж был убит на англо-бурской войне. Она была идеальная актриса в том смысле, что комическое и трагическое, мелодрамы и фарсы удавались ей одинаково; Шоу называл её волшебницей именно в этом смысле — даром преображения она владела в совершенстве. Она, и только она, могла сыграть лондонскую цветочницу Элизу Дулиттл в свои сорок семь, хотя вульгарной девчонке, по авторскому замыслу, восемнадцать; только она могла так идеально преобразиться из уличной девчонки в гранд-даму, став, кажется, даже выше ростом, — и Шоу с первого дня работы над пьесой (задуманной, кстати, ещё в конце 90-х) никого другого в этой роли не видел.

В историю театра навеки вошёл прелестный солнечный день 26 июня 1912 года, когда он читал «Пигмалиона» в доме у общей подруги Эдит Литтлтон, особо упирая на знаменитое впоследствии «уау!!!» Элизы.

Он не решился ей сразу сказать, что предлагает ей роль Элизы, но она была достаточно умна, чтобы уже после первого акта воскликнуть: «Но не хотите же вы, чтобы я…» — «Именно!» Именно тогда началось то, что Шоу впоследствии охарактеризовал как тридцать шесть часов самой бурной влюблённости в своей жизни: ему было пятьдесят шесть, ей — сорок семь, и он был совершенно очарован тем, как она его слушала. Для мужчины это вообще крайне важно — как тебя слушают. Горький, как известно, разлюбил свою первую гражданскую жену Ольгу Каменскую, когда она заснула, слушая «Старуху Изергиль».

На следующий день, для конкретного разговора, Кэмпбелл позвала Шоу к себе. Там она очаровала его окончательно. Насчёт дальнейших отношений нет никаких точных свидетельств. С одной стороны, Кэмпбелл в своих мемуарах язвительно утверждает, что Шоу никогда не опаздывал домой и не заставлял жену ждать долее десяти минут. С другой стороны, Шоу утверждает, что самым точным отображением их романа стала пьеса «Тележка с яблоками», где отношения Магнуса и Оринтии — совсем не сексуальные, но очень страстные; Питерс так прямо и пишет, что Магнус — импотент и в любви, и во власти. (Есть свидетельство самого Шоу, что иногда Кэмпбелл пыталась попросту не отпустить его домой к обеду и они даже дрались, как Магнус с Оринтией в «Тележке», но Питерс справедливо сомневается в жизненности этой метафоры: Шоу и в пятьдесят шесть лет неплохо боксировал, так что если бы впрямь дошло до драки, ирландский темперамент мог взять верх над английской вежливостью и Стелла огребла бы по полной — чего, может быть, втайне и жаждала.)

С третьей стороны, когда Кэмпбелл намекнула Шоу, что собирается замуж за «другого Джорджа» — Джорджа КорнуоллисаУэста, Шоу так обиделся, что на другой день уехал в Дрезден; через неделю после их возвращения он поехал к ней в Гилфорд-отель в Сандвиче, но узнал, что она рано утром выехала, то есть поманила и сбежала. С тех пор он называл графство Кент землёй обманутых надежд. Есть ещё свидетельство в одном из писем: «Годы и диета сделали меня не способным к влюблённости, но есть множество других разновидностей отношений»; а между тем сам Шоу утверждал, что от вегетарианства делался только здоровей во всех отношениях, и все, кто пугал его последствиями овощной диеты, давно умерли. Наконец, когда при миссис Кэмпбелл кто-либо говорил, что хорошо бы Шоу для темперамента накормить бифштексом, а то он слишком мягок с актёрами, она отвечала, что тогда он уж точно бросался бы на каждую; короче, так мы никогда и не узнаем, «было или нет», но есть ощущение, что было. Просто они быстро поняли, что долгая связь невыгодна обоим. Как бы то ни было, август 1912 года прошёл под знаком взаимной влюблённости, чтобы не сказать — временного обоюдного помешательства. Но если даже Шоу и был какое-то время обольщён, поведение Стеллы во время репетиций заставило его отрезветь.

Начать с того, что «Пигмалион» был сначала поставлен в Вене и Берлине, а в Лондонском Королевском театре — только в 1914 году. 11 апреля состоялась эта премьера, в которой Стелла Патрик Кэмпбелл сделала всё ровно так, как хотел Шоу, хотя перед этим полгода изводила его как могла. Она постоянно требовала, чтобы весь свет был направлен на неё, — Шоу не выдержал и объяснил ей, что такое освещение превращает её лицо в белую тарелку с двумя сизыми сливами. Потом ей разонравились декорации, она стала двигать мебель — Шоу добился, чтобы мебель приколотили к сцене, всю, кроме огромного рояля, подвинуть который было выше её сил.

Партнёр Герберт Бирбом Три, крупный режиссёр и театральный продюсер, помимо того, что едва ли не первый красавец британской сцены, беспрерывно подвергался её упрёкам и прямому шантажу, и в сцене, где Элиза бросает в лицо Хиггинсу шлёпанцы, Шоу вынужден был специально позаботиться о том, чтобы шлёпанцы были куплены предельно мягкие. Поясняя это требование, он подчёркивал: «Миссис Кэмпбелл — женщина сильная, ловкая и юркая». Тем не менее после первого попадания шлёпанцами в нос Бирбом упал в кресло и разрыдался. С такими-то людьми Шоу приходилось торчать на репетициях и пояснять роли, следя, чтобы артисты не переусердствовали по части комизма. «Пигмалион» задумывался как серьёзная пьеса — пьеса о том, что богатых и родовитых отличает от бедных и вульгарных только произношение; но больше всего вопросов вызывал открытый финал.

От Шоу требовали непременно поженить героев, как и выходило по легенде, но Шоу категорически настаивал на том, что Элиза не может выйти за Хиггинса. Во-первых, Хиггинсу это не нужно; во-вторых, сама Элиза предпочтёт влюблённого в неё Фредди; в-третьих, «нет ничего пошлее женитьбы в финале» — и Шоу упорствовал двадцать пять лет, пока в окончательной версии текста, написанной уже для фильма, не появился финальный диалог Хиггинса с Элизой: он поручает ей купить ветчину, сыр «Стилтон», перчатки 8-го размера и галстук для нового костюма.

Элиза отвечает: «8-й размер вам будет мал, у вас уже имеются три новых галстука, которые вы забыли в ящике умывальника, Пикеринг предпочитает сыр «Глостер», а не «Стилтон», а вы вообще не ощущаете разницы. Про ветчину я позвоню миссис Пирс. Что вы без меня будете делать, не представляю». Это фактическое признание в любви, согласие на брак, обещание долгой и умеренно счастливой жизни — и всё-таки Шоу был в душе убеждён, что между Элизой и Хиггинсом не может быть гармоничного брака. Ведь они с Пикерингом относились к ней как к собственности, кукле, забаве — всё это проговорила открытым текстом престарелая мать Хиггинса, в которой Шоу вывел собственную, всю жизнь обожаемую суровую матушку. Вряд ли она прочитала хоть одну мою пьесу, говаривал Шоу своему биографу Пирсону Хескету, а, нет, прочитала «Неравный брак», называла героиню дрянной девчонкой.

После «Пигмалиона» — и последовавшего почти сразу второго замужества Стеллы — отношения оставались сугубо эпистолярными. Когда Стелла пообещала включить фрагменты писем Шоу в свои мемуары, он рыцарственно отредактировал их для этого.

4

Но смысл их переписки далеко не в эротике, и сама эта история не совсем любовная. Она о том, как два чрезвычайно умных человека встречают старость, и о том, что из этого получается.

Старость, писал Шоу, ничем особенно не хороша, но это единственный способ жить долго. На могиле своей он просил написать: «Если жить достаточно долго, с тобой непременно случится что-нибудь вроде этого». Отсюда мы видим, что отношение его к смерти было достаточно рационально и цинично, а к старости скорей уважительно, потому что для него это был оптимальный возраст. Соблазнов нет. Не надо никому ничего доказывать.

Есть время заниматься собой, совершенствовать тексты, настаивать на своём в неизбежных спорах с актёрами и продюсерами; есть достаточный авторитет, чтобы убеждать именно в своей версии; есть нужный уровень уверенности в себе — и при этом смирения, ибо сознаёшь иллюзорность всех этих преимуществ. Шоу рождён был для того, чтобы достойно и здраво встретить старость; более того — чтобы показать Европе, как нужно стареть. Он одобрительно отнёсся к «Закату Европы» Шпенглера, не отличался в этом от большинства европейских интеллектуалов (и, как показала история, рано счёл Европу дряхлой — она благополучно пережила всех своих могильщиков), он искренне называл Запад страной отчаяния, а СССР — страной надежды, и ему хотелось продемонстрировать красивое, благожелательное старение, которое если и брюзжит, то только для того, чтобы перед ним не слишком преклонялись.

Стелла выбрала совершенно другой вариант старения, и в этом есть своё достоинство. Знаменитой стала её фраза: «Мне всегда будет 39 лет и ни на один день больше. А если моей дочери при этом 28, что тут такого? В Индии бы это никого не удивило». Она не желала видеть себя старой. Она не желала признавать свою старость. То, что сегодня сплошь и рядом называют глуповатым словом «осознанность», представлялось ей капитуляцией. Уйдя со сцены в семьдесят, она уехала на юг Франции и взяла псевдоним, чтобы ей не докучали. Она хотела, чтобы её помнили римской аристократкой, красавицей без возраста, и отказывалась находить преимущества в том, что для Шоу было самым естественным состоянием тела и духа.

Некоторые спрашивают: а что же, он всерьёз поддерживал коммунистов? Разумеется, всерьёз. Правда, он придумал довольно хитрую отмазку: СССР, говорил он, никак не конкурент Британии, а старая Россия была конкурентом на всех путях. Неужели вы хотите, добавлял он, чтобы Китай с его огромным населением стал сверхдержавой? А пока там правят коммунисты, нам это не грозит, а ему не светит.

Разумеется, для великих азиатских империй коммунистическая власть — оптимальное, с точки зрения Запада, состояние.

Но думаю, что в этом своём заявлении он был как раз не вполне искренен. Ему нравился Советский Союз — по той же причине, по какой он всегда нравится старикам. Именно поэтому, кстати, «в СССР секса не было», то есть у людей были более интересные занятия, чем потакание своей сексуальности. Это было вполне умозрительное государство, где людей волновало то же, что всю жизнь привлекало Шоу: строительство, перековка человеческой природы, рационализация всего. И, посетив СССР в 1931 году, 75-летний бодрый старик остался весьма доволен. Он пришёл в восторг от Сталина, найдя его необыкновенно остроумным. И если посмотреть на то, как слова Сталина соотносятся с его делами, некоторого остроумия в самом деле нельзя не заметить. Дьявол у Шоу всегда утончённый демагог, и, кажется, Сталин предстал лучшим его воплощением. Правда, к чести Шоу, вечный его враг и оппонент Черчилль вызвал у него симпатию, когда отказался идти на сговор с Гитлером.

Но, справедливости ради, было время, когда Шоу и Гитлера поддерживал: он утверждал, что Германия вправе мстить за унижения, которым Европа подвергала её после Версальского мира. Если уж быть совсем откровенными, то ведь от Сталина был в восторге и Уэллс, а Муссолини нравился Честертону. Британскому писателю и политику, правому или левому, трудно противостоять обаянию авторитаризма, и Шоу, довольно быстро всё поняв про Гитлера, относительно СССР так и остался в восторге. Вечный старик, он точно почувствовал, что в России строится именно старый, стариковский мир; и все старики планеты будут вечно ностальгировать по этой дряхлой империи, которая к 70-м годам вошла в свой оптимальный возраст, превратилась в геронтократию, еле разговаривала вставной челюстью Брежнева.

Как Шоу всё своё лучшее создал после пятидесяти, так и советская власть пережила культурный расцвет после своего пятидесятилетия и в 70-е выдала фантастический культурный взрыв, сравнимый разве что с послереволюционным. Дряхлая, дряблая страна обладала великой культурой — и самой популярной пьесой в этой стране был «Милый лжец».

5

«Милый лжец» — последний, посмертный успех величайшего драматурга, хотя Шоу не единственный и, кажется, не главный автор этой пьесы. Когда Стелла Патрик Кэмпбелл умерла в 1940 году, у неё под кроватью нашли шляпную картонку с письмами. Их успели вывезти в Лондон накануне немецкой оккупации, и шесть увесистых конвертов переписки с Шоу были преданы гласности. Шоу при жизни запрещал публиковать переписку, но после его смерти она увидела свет — и журналист Джером Килти в 1964 году сделал из неё прекрасную пьесу «Милый лжец», в которой нет ни одного его слова. Она триумфально прошла по всему миру, потому что проблемы старения для звёзд, как мужчин, так и женщин, толком не решил ещё ни один драматург: возрастных ролей мало и в большинстве своём они гротескны.

«Милый лжец» — классическая пьеса для двух престарелых великих артистов; она вся о старости, о том, как её встречать и с ней жить. Её играла Любовь Орлова с Ростиславом Пляттом, и это был её большой театральный успех; лучшая же её советская версия — спектакль МХАТа с Кторовым и Степановой, и Степанова там молода и обворожительна, а Кторов стар и элегантен, и есть в нём нечто гротескное, но не смешное. Шедевром была и телеверсия спектакля, которую сделал Анатолий Эфрос; он гениально нашёл приём — когда актёр или актриса выходят из кадра, камера их не сопровождает. Она подолгу фиксируется на неодушевлённых предметах, на обстановке и поджидает, пока Кторов или Степанова вернутся в кадр. Камера, а с нею и зритель как бы привыкают к отсутствию артиста на сцене, к нашему отсутствию в жизни — что останется? Останется шляпная картонка, которая с самого начала присутствует на сцене и всех переживёт.

Старикам МХАТа — лучшему его поколению — нужен был спектакль, чтобы демонстрировать себя; для того были поставлены «Соло для часов с боем» и «Чеховские страницы», но лучшим был «Милый лжец» с его изумительным сочетанием язвительности и грусти, изначальной дряхлости и непокорной, не желающей успокоиться юности. Два с половиной часа два немолодых человека держали зал. Когда Степанова или Орлова говорили: «Мне всегда будет 39 и ни днём больше!» — ответом была овация. Это дряхлеющая страна публично настаивала, что она до сих пор подросток, и весь зал, полный таких же преждевременно состарившихся людей, чья юность была сожрана революцией и многими войнами, аплодировал изо всех сил.

Советская власть в 70-е пахла старческими духами «Красная Москва», по-стариковски брюзжала на внешний мир, предавалась стариковским формам любви, то есть переписке и телефонным разговорам, по большей части многочасовым, и любила геронтократические спектакли, будь то XXV съезд КПСС, «Старомодная комедия» Арбузова или «Милый лжец». По большому счёту, ничего не изменилось, ибо в 70-е тянет всех, а «Милый лжец» с Лановым и Борисовой стал самым любимым и посещаемым спектаклем Вахтанговского театра. Вопреки желанию актёров и публики его пришлось снять — обладатели авторских прав нашли, что в России пьеса используется противозаконно; сейчас «Милый лжец» не идёт нигде.

Меня, заставшего в детстве 70-е, они влекут неотразимо, их героям я бессознательно подражаю до сих пор и чем больше старею, тем лучше понимаю пьесы и письма Шоу с их старомодным демократизмом и ценностями здравого смысла. Тем больше мне нравится такая модель отношений — когда главные романы уже в письмах, а соития откладываются в бесконечное «когда-то», когда обоим станет уже не нужно. (Может, и Шоу был в восторге, когда Кэмпбелл сбежала — сначала из отеля, а потом замуж за другого?) И чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется в 70-е годы; так что после смерти те из нас, кому уготован рай, вполне могут попасть туда. Там мы будем смотреть фильм-балет «Галатея» с вечно юной Катей Максимовой и спектакль «Милый лжец» с вечно старыми Кторовым и Степановой; и все мы будем равны, как при социализме, потому что в старости какая же гимнастика, кроме бега на месте? Впрочем, если вдуматься, всё это с нами уже произошло, а кому не нравится — могут эмигрировать в ад, с которым Шоу так часто сравнивал США.

Дмитрий БЫКОВ, Story.