Когда в СССР с большой помпой по программе «Время» сообщали, что советское предприятие такое-то наладило выпуск для населения какого-нибудь передового электробытового прибора, то речь безусловно шла о передовом для СССР, но для Запада – давно устаревшем изделии. Боле того, когда в плохой полиграфии (плохой, плохой, не спорьте) советском журнале «Новые товары» появлялись какие-нибудь красивые картинки «новой техники», то речь, собственно, шла о том, что это какой-нибудь плохо скопированный клон западной устаревшей техники. А к тому же, мало того, что это изделие было устаревшим уже на старте, но поскольку для советских граждан оно было самым новым, это изделие тут же становилось дефицитом.

Почему? Потому что дата начала выпуска в СССР в технической справке и дата, когда население хотя бы немного было удовлетворено этим изделием (в том смысле, что его стало возможно купить) – то есть когда оно стало собственностью хотя бы некоторого количества процентов населения – для СССР могли отстоять одна от другой на пятилетку и более.

Например, какой-нибудь магнитофон мог начать выпускаться в 1977 году – то есть в этом году с конвейера начали сходить первые экземпляры этого магнитофона, но и пятилетку спустя его было почти невозможно купить, а если его изредка и выбрасывали в каком-нибудь ЦУМе, для выполнения плана, то за ним сразу начиналось смертоубийство в моментально выстроившейся очереди, от размеров которых В.И.Ленин, если бы мог её видеть, плакал бы горючими слезами, потому что очередь за таким магнитофоном мало чем уступала очереди в его, Ленина, мавзолей. Разве что в мавзолей народ шёл чинно и спокойно, зная, что труп Ленина прямо перед их носом не кончится и не исчезнет из продажи, а потому волноваться нечего. А очередь за магнитофоном в советский магазин всегда волновалась о том, что гражданам, занявшим очередь в хвосте, может ничего не достаться. Это повышало градус нервозности, который порой провоцировал всякое нехорошее, недостойное морального облика строителей коммунизма.

Клоны нашего городка

Сперва немного теории. А давайте зададимся вот каким вопросом – здоровой ли является идея клонирования чужого сложного электронного изделия? СССР всю дорогу занимался клонированием западных изделий, за что в 2009 году удостоился от меня титула «Страна клонов» (соответствующий пост у меня потом десятки раз копировали, дополняли, перетряхивали фотографии и всё без ссылки на меня, но ничего, ради распространения идеи я не против). Но вот всё же – вот это клонирование, оно было характерно только для СССР и сама по себе идея клонирования провоцировала тотальное отставание СССР в радиоэлектронике, микроэлектронике и вообще в любой сфере производства, которая требовала чего-то более тонкого, чем выпуск танковых траков или же собака порылась в другом месте?

Так вот, может кто-нибудь удивится, но я скажу без обиняков – сама по себе идея клонирования чем-то ужасным или необычным не является. Более того, финансовый успех ряда западных компаний базировался именно на клонировании чужих изделий. И давайте рассмотрим один из наиболее впечатляющих примеров, чтобы понять – почему же советское клонирование не только не позволяло СССР выйти на рубеж наиболее развитых стран мира, но, напротив, с каждой пятилеткой опускало СССР всё ниже и ниже в клоаку, из которой выхода не было.

Если мы бросим беглый взгляд на современную технотронную цивилизацию, то будем вынуждены согласиться с тем утверждением, что она очень не похожа на техническую цивилизацию 60-х и 70-х годов. Я бы сказал – кардинально не похожа. Какое же изобретение изменило её? Ответ очевиден – микропроцессор. Подобно тому, как паровой двигатель изменил облик цивилизации в конце XIX века, а двигатель внутреннего сгорания внёс такой же вклад в изменения облика планеты в первой половине XX века, микропроцессор изменил жизнь людей просто невероятно уже с конца XX века.

Когда и где появился микропроцессор?

В марте 1971 года компания Intel отправила в Японию для компании BUSICOM выполненный заказа – комплект для калькулятора MSC-4, в который входило несколько микросхем, включая и самый первый в мире микропроцессор Intel 4004. Это был очень слабенький 4-битный микропроцессор. Если привести понятное для неспециалистов сравнение этого первого микропроцессора с современным микопроцессорными монстрами, то мне на ум приходит нечто вроде сравнения дилижанса и космической ракеты.

В 1971 году никто, включая и руководство компании Intel, не оценил потенциал этого революционного изделия. Но затем был выпущен новый микропроцессор – уже 8-битный 8008, потом 8080 и потом пошло-поехало. Вдруг оказалось, что микропроцессоры представляют большой интерес для почтеннейшей публики.

В 1974 году из Intel ушёл создатель первого микропроцессора Федерико Фэджин и основал свою собственную компанию по производству процессоров – Zilog, Inc. В 1975 году к нему присоединился его японский коллега Масатоши Шима (бывший инженер BUSICOM), вместе с которым они когда-то делали первый 4004. В Zilog друзья залудили собственный процессор Z80, который системно напоминал процессор Intel 8080, но по ряду показателей был лучше его. Z80 потеснил на рынке Intel 8080. Это было важно не только с технической, но и с бизнес точки зрения. Оказалось, что компания Intel, которая выпустила на рынок революционное изделие – микропроцессор – не имеет никаких возможностей закрепить его за собой. И вот с этого момента в мире микропроцессоров началась война клонов.

В 1975 году с компанией Intel заключила лицензионное соглашение компания AMD. Вскоре она выпускает свой собственный микропроцессор Am9080, который, фактически, был клоном микропроцессора Intel 8080. И понеслось. AMD вцепилась в Intel мёртвой хваткой и как только Intel выпускала новейший микропроцессор, AMD через какое-то время выпускала собственный клон этого микропроцессора, но немного под другим названием. Не буду утомлять читателей, для которых история микроэлектроники не слишком интересна, скажу только, что к концу 90-х между Intel и AMD шла настоящая война, которая в итоге привела к появлению микропроцессора Pentium – так Intel наконец смогла защитить своё детище от безнаказанного клонирования со стороны AMD. Но и AMD была не лыком шита.

К этому моменту она уже откусила у Intel изрядную долю рынка микропроцессоров (точных цифр не помню и искать сейчас лень, но кусок был неплохим) и продолжала выпускать уже собственные микропроцессоры, которые также пользовались популярность. С этого момента война клонов уже перешла в стадию классической конкурентной войны. Помимо AMD были и другие компании, которые начали с клонирования процессоров Intel, а в итоге вышли на какой-то свой, пусть конечно и не такой впечатляющий уровень. Ну хотя бы та же Zilog,

Ну а теперь назад в СССР. Что мы видим тут? На первый взгляд кажется, что схема клонирования Советами западных изделий в общем и целом напоминает схему клонирования процессоров Intel сторонними производителями. Да, на первый взгляд это так. Однако при ближайшем рассмотрении всё было совершенно иначе.

Ну вот возьмём ту же AMD. Она клонировала изделия, которые подобно горячим пирожкам на веганской вечернике отлетали только в путь. Однако подобно пирожкам и портились очень быстро. Корпорация Intel развила такую скорость инноваций, что почти не оставляла время сторонним компания на клонирование. Вот, например, как выходили по годам основные процессоры Intel вплоть до Pentium:

8080 – 1974 год

8088/8086 – 1979 год

80286/80186 – 1982 год

80386 –1985 год

80486 – 1989 год

Pentium – 1993 год

И это не просто модели, каждая из которых отличалась от предыдущих лишь новым дизайном или парой новых ненужных «кнопочек». Нет, каждый из этих микропроцессоров – это колоссальный технологический рывок. А кроме того, внутри каждой модели выходили субмодели (например, 386DX, 386SX и т.д.), которые также отличались друг от друга (по вычислительной мощности в первую очередь). Когда выходил новый процессор, например 80386, это приводило к тому, что рынок персональных компьютеров, основанных на прошлой модели (80286, например, а тем более 8086) опускался в цене, а следовательно, клонировать 80286, если вы его ещё не клонировали, было уже нерентабельно – надо было хвататься за 80386.

Иногда говорят, что клонирование лучше, чем оригинальная разработка, потому что фирма, которая занимается клонами, экономит на весьма дорогостоящих предварительных исследовательских работах. С одной стороны это так. С другой – ведь чтобы клонировать какое-то изделие, его всё равно надо исследовать, так сказать, разобрать по винтикам, выявить сильные и слабые стороны, чтобы попробовать свой клон сделать получше или хотя бы не хуже. В общем, дешевизна есть, но не такая уж впечатляющая. А кроме того, шевелиться-то надо быстро, ведь выпуск принципиально нового процессора от Intel обесценивает предыдущие модели. И получается, что AMD выходит на рынок с уже устаревшей моделью. Собственно, так у AMD и было, пока они клонировали. Например, собственный процессор Am386 – клон Intel 80386 – вышел в 1991 году, то есть спустя 6 лет после выхода оригинала. А к этому моменту Intel уже два года продавала новый 80486. Куда уж тут тягаться на равных?

План и клон - вещи несовместимые

В СССР всё было куда печальнее. Ведь на Западе сразу видно, что какое-то новое техническое изделие пользуется повышенным спросом и его сразу можно начинать клонировать, чтобы вклиниться в рынок. В СССР никакого рынка не было. Был план. Ладно, не будем рассуждать о процессорах – далеко не всем понятна эта тема, давайте про кассетные магнитофоны.

На фото: советский кассетный магнитофон «Весна-202».

Допустим, в СССР есть какое-то количество инженеров и конструкторов, которые видят – на Западе появилось новое необычное изделие – кассетный магнитофон. Им кажется, что стоит и в СССР начать его выпуск. Но это им так кажется. А как они докажут свои ощущения старым мухоморам, у которых есть план выпуска старинных катушечных магнитофонов? На Западе всё просто – график объёмов продаж; утром деньги, вечером стулья – всё понятно и решение принимается достаточно быстро. Для СССР график продаж какого-то товара на Западе – это вообще ни о чём. Ну мало ли чего у них там продают? У них там ещё и проституток продают в публичных домах. Что же, и нам в советской Москве публичный дом открыть, хе-хе?

Такой вот советский взгляд на инновации в мире. То есть должен пройти какой-то период, прежде чем пресловутые кассетные магнитофоны появятся на обложках западных журналов и советским мухоморам можно объяснять что к чему при помощи совковых аргументов: «Вот смотрите, у загнивающего Запада уже все используют кассетные магнитофоны, а у нас в самой передовой стране в мире, наша самая передовая промышленность пока выпускает только катушечные. Нехорошо». Такой довод действует и несётся команда «давай, конструируй!» Но это в AMD между «добро» генерального и началом клонирования временной зазор минимальный. В СССР – план.

На фото: здание Госплана СССР, 1960-е годы.

Надо сперва написать экономическое обоснование, добиться включения работ по конструированию (на самом деле, клонированию) в общий план НИИ или завода, или ещё чего бы то там ни было, что будет заниматься этим магнитофоном. Ладно, отбились, в план включили – а это всё время, время и ещё раз время. Можно начинать «конструировать».

Конструировать в СССР умели. Для этого надо было заслать гонца в иностранщину, купить несколько моделей техники, которая подлежала клонированию и начинать её изучать по винтикам и шурупчикам. Этот процесс вряд ли сильно отличался от аналогичного процесса в западной фирме. Ну разве что инженеров из западных лабораторий не посылали на картошку и овощные базы. А кроме того, инженеры, скажем, из AMD, творили в той же самой среде, что и инженеры Intel. Происходило то, что называется перетеканием идей и мозгов. При всём желании Intel не могла засекретить технологию настолько, чтобы никто другой в ней не разобрался. Да и кадры переходили из одной компании в другую. Что и не удивительно, ведь штаб-квартиры Intel и AMD располагаются в одном месте – в Санта-Кларе, т.е. в пресловутой Кремниевой долине (если кому-то очень хочется, может называть её Силиконовой, я не против). То есть, строго говоря, это единая научно-техническая среда. И уж само собой, объёмы продаж и вообще вся бизнес-составляющая процессов прозрачна для всех.

А что в СССР? Советские инженеры не могли посоветоваться с инженерами, которые создавали микропроцессоры или кассетные магнитофоны. Они были вынуждены изучать иноземное устройство методом «чёрного ящика». Для кассетного магнитофона это ещё кое-как работало, поскольку его узлы были, собственно, теми же самыми, что и у катушечного, только помельче. В общем, если ранее советские инженеры смогли сделать катушечный, то и в кассетном укумекали бы где там что. Правда тут были свои нюансы. Например, известный в СССР катушечный магнитофон «Ростов» выпускался в Ростове-на-Дону на заводе «Прибор», который был секретным оборонным предприятием. А, стало быть, получить какие-то справки о данном производстве работникам других советских предприятий было затруднительно.

На фото: цех №19 по производству советских катушечных магнитофонов «Ростов» на оборонном заводе «Прибор» (Ростов-на-Дону).

Вопрос, однако, упирался ещё и в технологии. Приведу отвлечённый пример. Допустим, вы берёте классические механические наручные часы и разбираете их, чтобы узнать, как они устроены. При этом у вас в разные стороны вываливаются шестерёнки, вылетает пружина и т.п. В итоге, с одной стороны, вы поняли – ну допустим, что поняли – как эти часы устроены.

Но проблема в том, что вы категорически не понимаете, каким образом все эти разрозненные детали – особенно пружину – собрать вместе так, чтобы они заработали. Вот это и было одним из самых слабых мест советского клонирования.

Купить на Западе модель устройства для клонирования можно. Можно его разобрать, изучить, понять как оно работает. Но технология его сборки при этом остаётся тайной за семью печатями. И с этого момента начинается, собственно, изобретение собственной технологии, причём при полнейшем непонимании, как это делается на оригинальных заводах. И, соответственно, при таком советском клонировании идут прахом все рассуждения о том, что можно сэкономить на первоначальных исследованиях и опытах, потому что на самом деле создать с нуля технологию – это весьма дорогостоящий и длительный этап.

Ещё одна засада для СССР – комплектующие. Мало понять, например, как устроен двигатель, приводящий в действие лентопротяжный механизм кассетного магнитофона, мало придумать технологию его монтажа в магнитофоне. Но если в этом двигателе имеются детали, производство которых ещё не освоила советская промышленность – снова здорово, приходится с нуля начинать изобретать эту деталь или детали, а также технологию их изготовления.

И таких подводных камней при советской модели клонирования было очень много. В итоге процесс шёл очень медленно. А на выходе ещё и дизайн хромал изрядно, потому что при том, что, как кажется, дизайн корпуса клонировать легче всего, на самом деле в СССР с этим была вечная таинственная засада – никогда корпуса советских бытовых изделий не выходили такими же изящными и тонко сделанными, как корпуса западных или японских.

Плюс, не забудем про чудесную советскую сборку. Советская сборка сильно зависела от того, когда конкретную модель собирают – в начале месяца или в конце, не говоря уже про конец года.

Плюс общая ненадёжность советской механики и электроники. А советская микрогидравлика – это вообще печальная песнь Ярославны. В итоге клонируемая модель клонировалась долго и рождалась в страшных муках. А при этом всё равно приходилось избавляться от ряда технических фишек западного аналога, поскольку либо конструкторы не могли допетрить, как это сделать, либо советские технологи авторитетно заявляли, что советское производство таких фишек потянуть не может.

Безусловно, на Западе фирмы, которые пошли по пути клонирования, сталкивались с трудностями. Однако далеко не в том объёме, с которым сталкивались советские конструкторы. Например, если в США фирма Intel изготовила новый микропроцессор, то фирма AMD, собираясь его клонировать, не стояла перед вопросом: «а где же нам взять комплектующие или технологии производства?». Да и кроме того, пускай фирма AMD отставала со своими клонами от лидера отрасли – Intel, но потребителю-то, в принципе, это было до лампочки. Он всегда видел в продаже самые передовые разработки, а то, что ещё не все конкуренты могут выпускать такие же, лично его не очень огорчало, потому что эти передовые разработки он мог купить уже здесь и сейчас. Советский потребитель был вынужден ожидать, когда наконец советская промышленность сумеет клонировать то, что на Западе выпускается давным-давно.

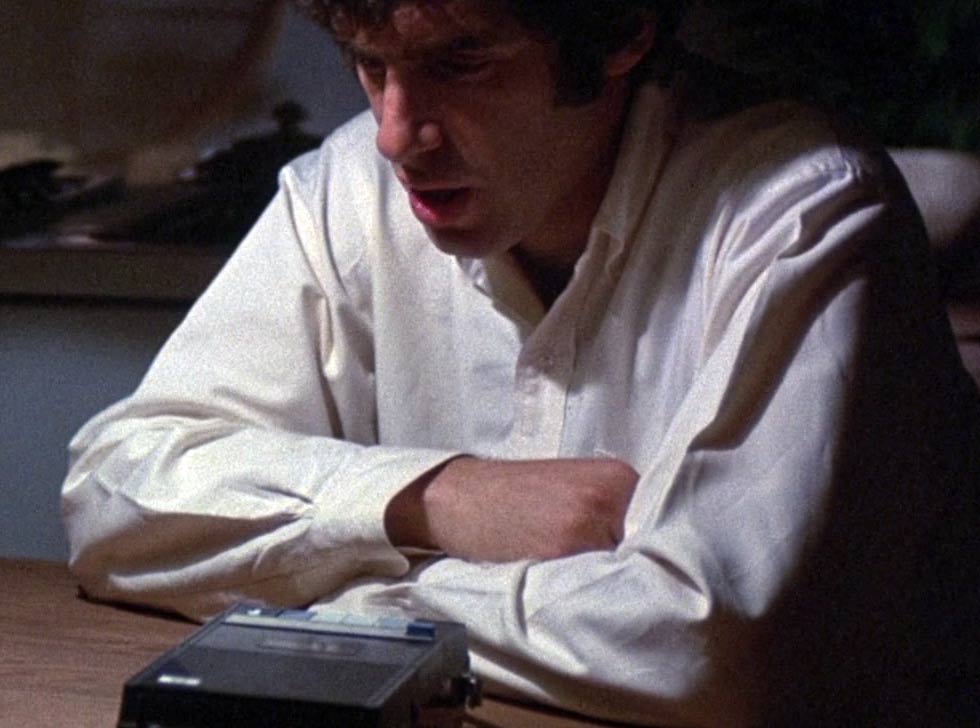

Кадр из фильма «Небольшие убийства» (Twentieth Century Fox, Brodsky-Gould Productions), 1971 год. На столе перед героем фильма кассетный магнитофон.

Строго говоря, советский потребитель конечно же ничего не ждал. Он вообще обычно имел очень смутное представление о самых передовых моделях западной техники. В таких условиях клоны устаревших западных моделей ему могли казаться чем-то в самом деле передовым. Ибо не с чем было сравнивать.

Итак, резюмирую. Основной причиной постоянного технического отставания СССР от Запада было то, что в основу советского развития была положена идея клонирования, а по сути – банального воровства идей и технологий. А клонирование всегда будет догоняющим, но никогда не опережающим способом развития. Клонирование бытовало и бытует на Западе (смартфоны Samsung сегодня не были бы так популярны, если бы на первом этапе компания не клонировала смартфоны Apple). В отличие от страны Запада и США с Японией в первую очередь, в СССР не появлялись лидеры технического развития, каковыми были такие компании, как Intel, Sony, Apple и т.п. Отсутствие собственных лидеров ещё больше пристёгивало СССР к клонированию западных устаревших моделей и не давало появляться собственных передовых технологий внутри страны.

Советские НИИ и заводы, которые занимались клонированием западной техники, сидели на это клонировании как на наркотической игле.

Западные компании в какой-то момент от клонирования всегда переходили к собственным оригинальным продуктам, то есть начинали уже конкурирование с лидером на равных. Что можно наблюдать на примере тех же смартфонов Samsung, которые наступают уже на пятки моделям Apple. В СССР же не происходило того, что можно назвать аккумуляцией технологического опыта, когда количество переходило в качество. В СССР, например, выпускали какой-нибудь магнитофон – ну ту же Весну-202 – которая была клоном старинных моделей Sony, но на базе выпуска Весны-202 не появлялся какой-нибудь новый уже полностью советский оригинальный магнитофон.

Нет, если вдруг высшее руководство отрасли считало, что имеет смысл начать выпуск чего-то поновее, то просто брали более новый западный (вернее, японский) магнитофон и клонировали его. И опять весь цикл с отставанием, упрощением и ухудшением эталонного образца повторялся заново.

Таким образом СССР постоянно был страной технически отсталой. Парадокс. В стране была фундаментальная и прикладная наука на мировом уровне, в стране были компетентные инженеры и конструкторы, но при всём при том, когда дело доходило до конечно производства, советский потребитель получал всегда одно и тоже – ухудшенную кривую модель устаревшего западного аналога. И при этом ещё эта советская ухудшенная кривая модель устаревшего западного аналога никогда не находилась в советских магазинах в свободной продаже, а была дефицитом и купить её можно было лило чисто случайно («выбросили»), отстояв огромную очередь, либо «по блату» с переплатой «из под полы».

Конечно, есть граждане, которые на всё это возражают следующим образом: «Ну и что? Какая разница, ну купил себе человек магнитофон или фотоаппарат, или телевизор, которые на самом деле являются клонами устаревших западных моделей. В итоге-то человек всё равно себе это купил и получил нужную вещь». Я на это так отвечу. Для пролов, которые привыкли пристраиваться в конец очереди, это в самом деле нормально. Прол, который слаще морковки ничего в жизни не едал, шёл по улице и вдруг увидел очередь. Он пристроился в конец и задал знаменитый советский вопрос: «Чо дают?» Ну и купил на всякий случай, отстояв пару часов. А на качество ему плевать. Это, так сказать, общая схема развития пролов.

Но дело в том, что направление развития обществу задают вовсе не пролы, а более интеллектуальные, а потому более придирчивые и разбирающиеся в вопросе люди. Когда такие люди – а это, как правило, сильные и активные люди – ощущают, что они всегда должны довольствоваться только чем-то устаревшим и некачественным, тогда как, насколько знают эти люди, на Западе техническое развитие ушло уже далеко вперёд, такие люди делают вывод, что живут в отсталом обществе и начинают трансформацию такого общества, направляя его к тому идеалу, который они устанавливают сами для себя.

А то, что каких-то конкретных пролов вполне устраивает тот хлев, в котором они (пролы) живут, таких людей заботит мало. Вот только и всего. А в остальном конечно ничего нет ужасного в том, что СССР всегда отставал от Запада в сфере электроники. Когда за варёной колбасой из Рыбинска надо ехать в Москву, поскольку в Рыбинске колбасы нет, ничего ужасного нет и в том, что музыку приходится слушать на советской ухудшенной кривой модели устаревшего западного аналога.