Как сейчас помню хозяйку нашей дачи – высокую строгую даму в пенсне – Ольгу Николаевну. По вечерам, когда солнце садилось, ее можно было увидеть прогуливающейся по берегу – под зонтиком, в белых атласных перчатках, обмахивающуюся веером из перьев.

Отдыхающие – а их в Меллужи было немного – с интересом разглядывали даму, казалось, сошедшую прямо со страниц старинного романа, и почти всегда оборачивались ей вслед.

Иногда Ольга Николаевна присаживалась на скамейку и раскрывала потрепанную книжицу – томик стихов Игоря Васильевича СЕВЕРЯНИНА.

Однажды Ольга Николаевна пригласила меня в свою комнату. Я попал в самый настоящий музей, повествующий о прошлом взморья. Здесь стояли плетеные кресла, в каких дачники начала ХХ века сидели у воды, железнодорожные расписания 1920–1930-х годов, билеты того времени, старинные открытки с господами в смешных купальных костюмах и дамами в чепчиках... И даже, что произвело на меня особое впечатление, настоящий граммофон с огромнейшей трубой!

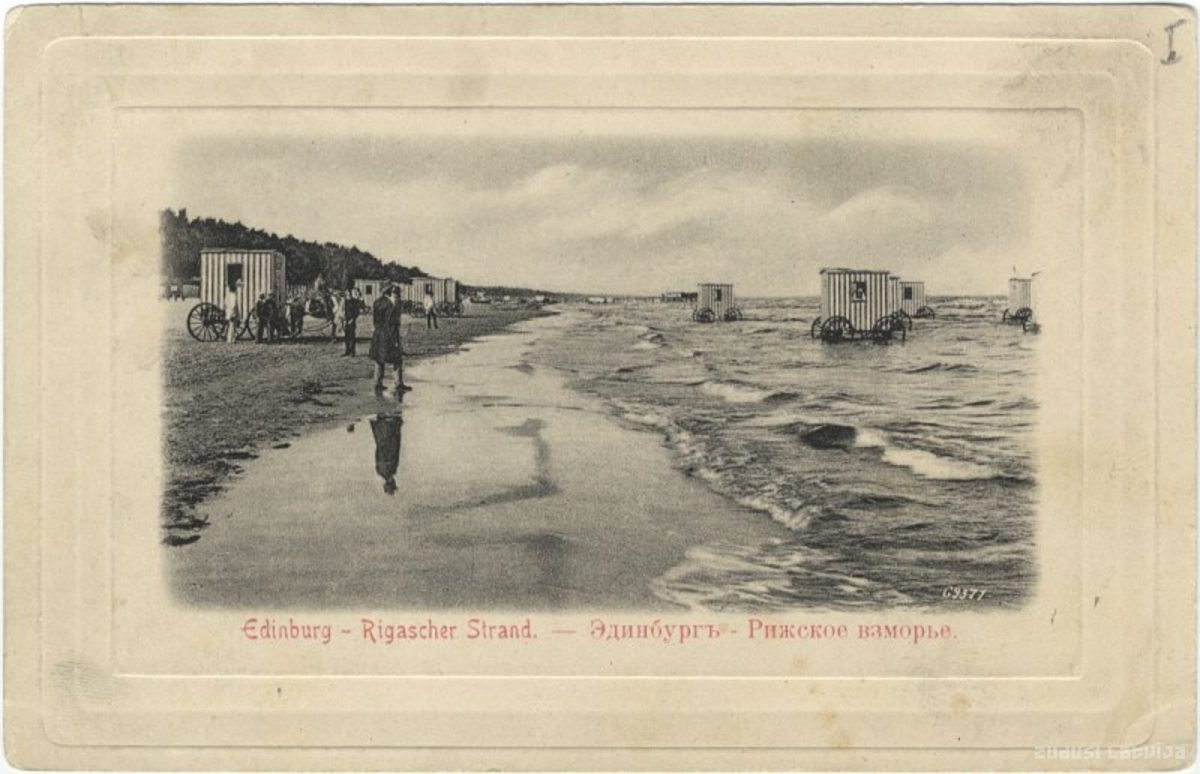

- А вот в таких вагончиках когда-то отправлялись купаться... - Ольга Николаевна подвела к фотографии, на которой была изображена повозка на колесах. – Я хорошо помню, как отец запрягал в вагончик лошадь и подобным оригинальным манером мы въезжали в море…

И неожиданно для себя я услышал целую историю о том, как купались на Рижском штранде в конце ХIХ столетия, о купальных порядках, которые сегодня вызывают улыбку...

Отец Ольги Николаевны был действительным членом Дуббельнского купального общества, которое возникло в 1880-е годы. Общество следило за порядком на взморье, собирало специальный «купальный налог» с каждого дачника. На эти средства содержался полицейский аппарат, который следил за соблюдением правил купания.

Удивительно, но на каждой станции штранда существовали свои, особые порядки купания и нормы приличия. Так, к примеру, Дуббельн (ныне Дубулты) был своего рода обителью «разврата», ведь там дамам и господам разрешалось совместное (ай-яй-яй!) нахождение на пляже в купальных костюмах.

В Меллужи, как, впрочем, и в большинстве других взморских поселков, купание в костюмах долгое время было раздельным для лиц обоих полов. Дачники купались до 10 утра, дачницы и их чада – с 10 до 14.

За соблюдением правил строго следили городовые, которые, словно огромные чайки, расхаживали по пляжу в своих белых кителях.

Правила соблюдались строго: того, кто нарушал их в первый раз, штрафовали тремя целковыми, во второй – шестью, а на третий раз вовсе удаляли за пределы курорта.

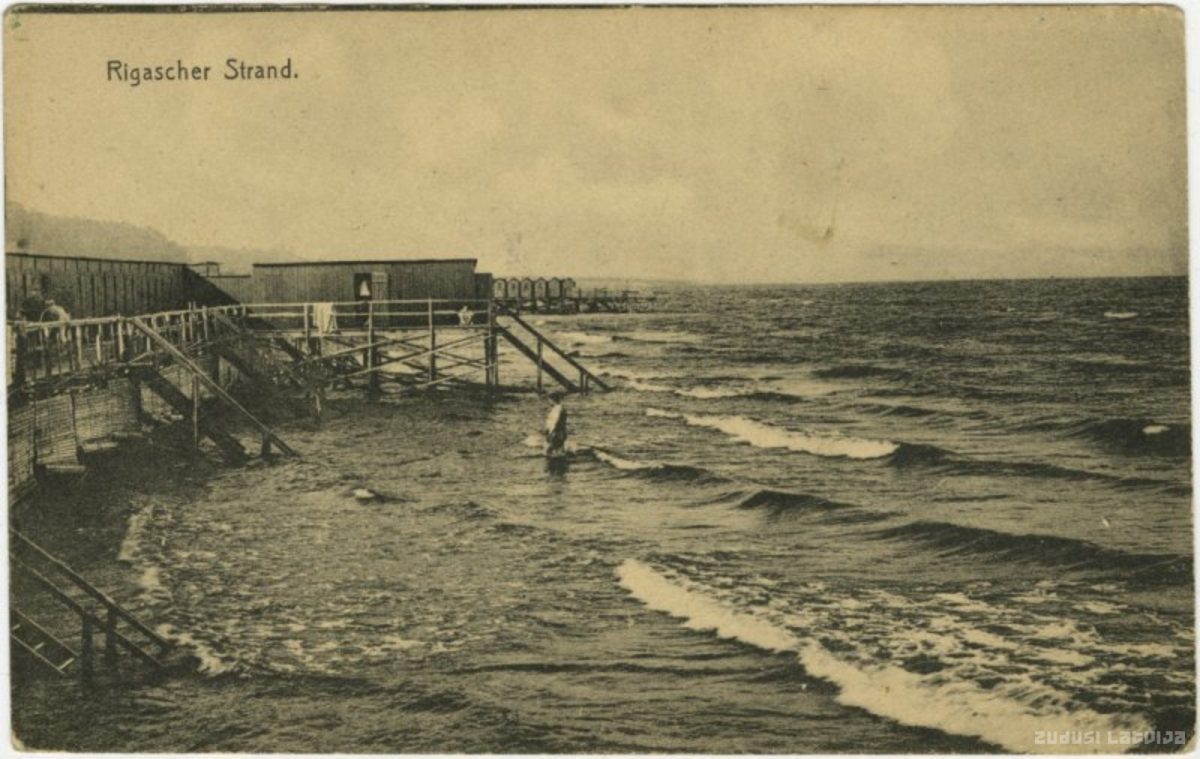

По-разному принимали и морские ванны: в Майоренгофе (Майори) были мостки, уходящие в воду на сотню метров и заканчивающиеся кабинами для переодевания, а в Карлсбаде – нынешнем Меллужи, где жила Ольга Николаевна, - в воду заезжали в тех самых домиках на колесах, о которых она рассказывала...

Вагончик этот стоял у них долгие годы в саду, я помню его – бело-голубой с небольшим оконцем вверху.

...В то лето мы последний раз снимали дачу у Ольги Николаевны: она умерла осенью от сердечного приступа. На память о старой юрмальчанке у меня остались открытки с видами взморья и томик стихов ее любимого Игоря Северянина, которого она называла «королем поэтов». Часто раскрываю подаренную ей книжицу на той странице, где напечатано стихотворение, которое она так часто повторяла:

Это было у моря, где ажурная пена,

Где встречается редко городской экипаж,

Королева играла в башне замка Шопена,

И, внимая Шопену, полюбил ее паж…

Помню, как подолгу рассматривала она старинные открытки – позирующих перед объективом детей с сачками, господ в котелках и с тросточками, дам в длинных платьях и повторяла: «Боже, как давно это было! И ужели было вообще?»

Интересно, какими будем мы на фотографиях лет через 100? И что, разглядывая их, станут говорить про нас?

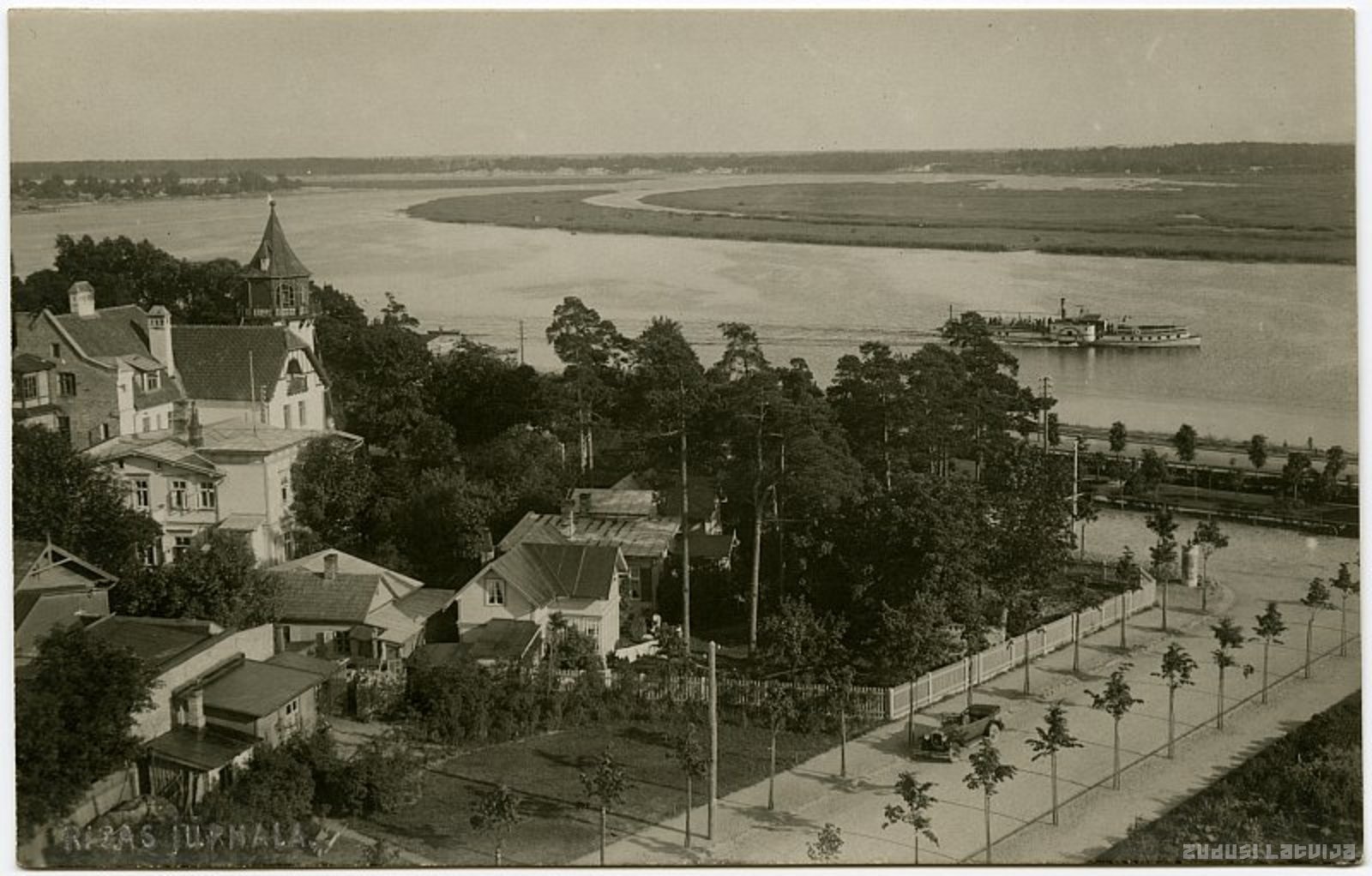

А среди самых известных дореволюционных здравниц Рижского взморья был санаторий Максимовича. Находился он в Эдинбурге, в дюнной зоне, за нынешним концертным залом «Дзинтари».

Здравница открылась в 1905 году. Ее основателем был выпускник Харьковского университета - доктор Михаил Михайлович МАКСИМОВИЧ. К моменту открытия санатория он уже имел за плечами богатую практику: был врачом земским, фабрично-заводским, работал в Париже под руководством знаменитого профессора Жана Мартена ШАРКО.

«Рижский вестник» в 1908 году писал: «Жителям Риги, проживающим летом на штранде, известна, конечно, прекрасная лечебница доктора М. Максимовича… По отзыву компетентных людей, лечебница оборудована по последнему слову науки. Она состоит из ванного отделения (мужского и женского), гидротерапевтического зала с римской баней и кабинета для врачебной гимнастики и массажа. Ванны отпускаются самые разнообразные: из морской воды, серные, грязевые, с прибавлением щелочей, железа, экстрактов…»

Санаторий стал первым на взморье, где можно было отдыхать круглый год. Самым известным пациентом Максимовича был один из виднейших поэтов Серебряного века Валерий Яковлевич БРЮСОВ. В Эдинбург он приехал в декабре 1913 года.

Во время Первой мировой войны Максимович устраивает в здравнице лазарет для раненых, организует сбор пожертвований для населения, пострадавшего во время военных действий. Это не была дань моде – Максимович был идеалом «чеховского земского врача». Еще в начале столетия он много сил отдает борьбе с холерой, ведет активную просветительскую работу среди простого населения.

Позже, после того как Латвия стала независимой, по его инициативе в Московском фортштадте была создана амбулатория для оказания помощи неимущим. Потом она превратилась в хорошо оборудованную больницу. В Русском народно-демократическом союзе, который возник в начале 1920-х, Максимович становится председателем комитета помощи.

Но сердце самого врача не выдержало. В 1923 году газета «Сегодня» сообщала: «Тяжелую утрату понесли русские врачи – не стало доктора Максимовича… Он без устали работал, спешил, как будто чувствовал, что мало дней ему осталось… Нет больше среди нас прекрасного товарища и отзывчивого врача…»

А в тех корпусах, где когда-то работал Максимович, в советское время открыли новый санаторий – «Балтия». После Атмоды здравница, как и практически все остальные в Юрмале, приказала долго жить - и здание снесли...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива