Представляем вас статью из американского журнала War on the Rocks, посвященного началу противостояния Китая и Японии.

Стратегический контекст: одна гора, два тигра

Хотя первая японо-китайская война стала результатом трений между японской империей Мэйдзи и китайской империей Цин, которые длились не одно поколение, а, возможно, и не одно столетие. В 1874 году японская военно-морская экспедиция на Тайвань потрясла китайских чиновников и стала катализатором двусторонней гонки вооружений между Китаем и Японией, столь же динамичной, как англо-французская гонка XIX века, хотя и в меньших масштабах.

Движения «самоусиления» в обеих империях опирались на приобретение иностранных технологий и кораблей для укрепления национальной мощи. То, что Цин называл «сильными кораблями и мощными пушками», было ключевым компонентом этих масштабных усилий. После многих лет закупок кораблей и организации армий, в 1890-х годах и Япония, и Китай казались хорошо подготовленными к войне. Когда политический кризис в Корее вызвал вмешательство Японии и Китая на полуострове, давние напряженные отношения переросли в открытые военные действия.

Основной задачей Императорского японского флота было высадить войска на материковой части Азии. Для этого требовалось контролировать море, а для контроля над морем необходимо было разгромить Северный флот империи Цин. Книга Альфреда Тейера Махана «Влияние морской мощи на историю» была переведена на японский язык только в 1896 году, но принципы сосредоточенного флотского сражения и решительных действий для достижения контроля над морем уже нашли отклик у офицеров Императорского японского флота. В конце лета 1894 года воюющие стороны развернули свои флоты в Желтом море.

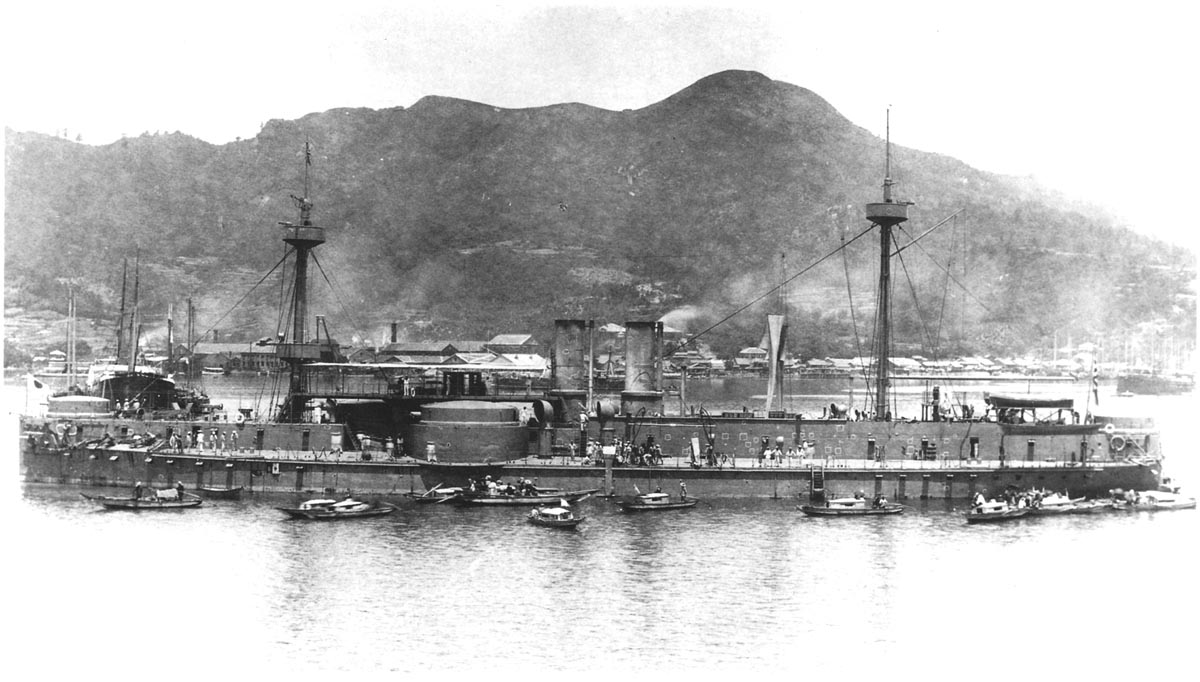

Китайский броненосец «Чжэньюань».

Китайский броненосец «Чжэньюань».Два флота сошлись у побережья Кореи, недалеко от устья реки Ялу. Когда они приблизились друг к другу, на карту была поставлена региональная гегемония в Северо-Восточной Азии. Китайское выражение «вершина одной горы тесна для двух тигров» хорошо отражает общую ситуацию.

Большинство международных наблюдателей согласились с тем, что китайцы на первый взгляд казались сильнее. Еще в 1891 году китайский Северный флот «внушал страх» японцам во время визита в порт Нагасаки. Но внешний вид — или простое сравнение водоизмещения эскадр — может быть обманчивым. С конца 1880-х годов чиновники династии Цин отвлекали средства, предназначенные для военно-морского флота, на свои любимые проекты. В резком контрасте с этим, японский парламент санкционировал дисциплинированное наращивание военно-морского флота, воспользовавшись быстрыми технологическими изменениями, чтобы догнать Китай.

Северный флот, Северный флот - не подведёт?

Китайцы рассчитывали на более старый (построенный в основном в 1882–1887 годах) и неоднородный флот, ядром которого были два броненосца - «Динъюань» и «Чжэньюань». Они были больше и лучше вооружены, чем любые корабли японцев. Японский флот состоял из броненосных и бронепалубных крейсеров, но большинство из них были более поздней постройки (после 1890 года) и были оснащены скорострельными орудиями, способными выпускать пять снарядов в минуту в боевых условиях. Как поведут себя два флота — один более старый, но вооруженный броненоснцами, другой новый, состоящий из "скорострельных" крейсеров — предсказать было невозможно. Сражение было единственным реальным способом выяснить, кто выиграл продолжавшуюся целое поколение гонку вооружений.

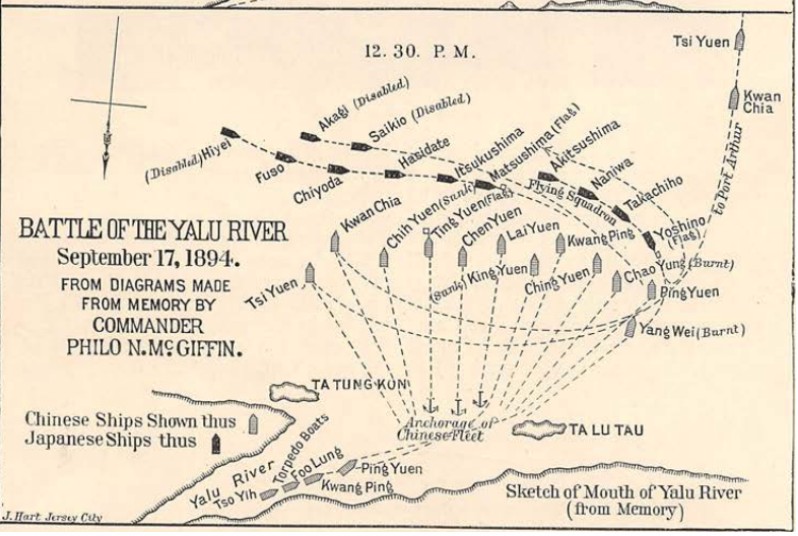

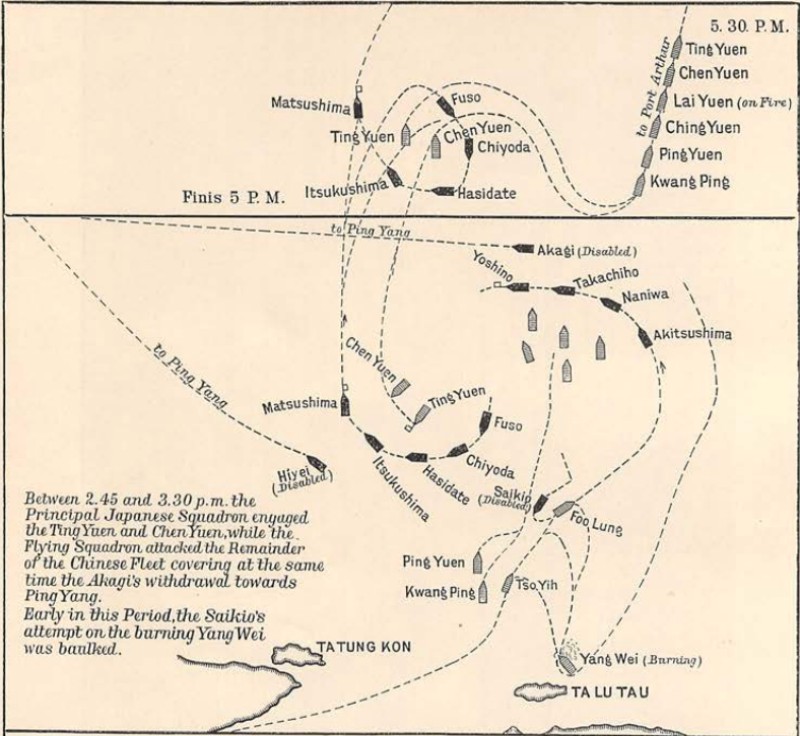

Китайский командующий Дин Ручан, находясь на борту броненосца «Динъюань», организовал свои силы в линию, с двумя броненосцами в центре, окруженными более слабыми крейсерами и канонерскими лодками. В ответ японская эскадра под командованием вице-адмирала Ито Сукеюки двинулась на китайцев в кильватерной колонне, как будто ставя палочку над буквой «Т». Приблизившись к силам Динга, Ито разделил свои силы на две части. Более быстрая «летучая эскадра» отклонилась под углом, чтобы атаковать более слабые корабли на открытом правом фланге линии Динга. Затем основные силы Ито обошли китайский флот и атаковали левый край китайской формации.

Эскиз карты сражения на реке Ялу, Century Illustrated (1895)

Из своей позиции в центре китайской линии Дин и его броненосцы с трудом вступали в бой с более мобильными японцами. Сбой в китайском командовании и управлении усугубил положение Динга. Японцы уничтожили четыре китайских корабля и повредили остальные. Два небольших китайских судна просто сбежали. С наступлением ночи Ито прервал контакт, позволив остаткам Северного флота уйти. Броненосцы «Динъюань» и «Чжэньюань» с трудом вернулись в укрытие китайских портовых укреплений, но были сильно повреждены артиллерией и возникшими пожарами.

Китайские чиновники оптимистично назвали это «победой», но в лучшем случае китайский Северный флот еле выжил, чтобы играть роль fleet in being, запершись в порту Вейхавей. В течение нескольких недель он зализывал здесь раны, но в феврале 1895 года японский десант в Вэйхайвэй завершил дело: все корабли Северного флота были потоплены или попали в руки японцев. Адмирал Дин покончил с собой. В сочетании с разгромом китайской армии под Пхеньяном японская победа на Ялу была решающей — как с оперативной, так и в конечном итоге со стратегической точки зрения.

Поворотный момент войны

В течение следующих месяцев японские войска использовали свое преимущество. Подобно Трафальгару (1805), победа японцев позволила морской державе атаковать континентальную. Десантные войска провели операции против континентальных сил Цин, которые показали себя лишь немногим лучше, чем императорский китайский флот. Японские войска пересекли Ялу в октябре 1894 года, перенеся войну на материковый Китай.

Столкнувшись с поражением, китайцы отправили переговорщиков в Симоносеки, Япония, для заключения мира. Ли Хунчжан, глава этой делегации, провел предыдущие десятилетия, создавая Северный флот как инструмент для сопротивления иностранной агрессии и восстановления китайского суверенитета. После поражения он отправился в Японию, чтобы наблюдать за очередным унижением в столетии, полном для Китая неудач.

В результате Симоносекский договор (1895) положил конец войне, но обошелся китайцам — и лично Ли Хунчжану — очень дорого. Прибыв с незавидной задачей вести переговоры об урегулировании, он был ранен в лицо японским радикалом. Он выжил (отказавшись от операции, чтобы продолжить переговоры), но многовековое господство Китая в Восточной Евразии закончилось. Чтобы добиться мира, Ли согласился на огромную контрибуцию, признал независимость Кореи от любых вассальных отношений с Китаем и уступил Тайвань японцам. Потери были бы больше, если бы Франция, Германия и Россия не вмешались — несомненно, опасаясь роста Японии как региональной державы — чтобы заставить переговорщиков Мэйдзи отказаться от максималистских требований.

Битва при Ялу. Броненосный корвет «Хией» проходит сквозь строй китайской эскадры, по нему ведёт огонь крейсер «Лайюань».

Битва при Ялу. Броненосный корвет «Хией» проходит сквозь строй китайской эскадры, по нему ведёт огонь крейсер «Лайюань».Даже в смягченном виде приобретение Японией Тайваня и островов Пэнху наряду с ее растущим влиянием в Корее означало значительное ускорение программы имперского расширения. С захватом Тайваня японцы «вступили в империалистический клуб» великих держав. Успех Японии в русско-японской войне (1904-1905) следовал примерно тому же сценарию: победа на море (битва при Цусиме), за которой последовал мирный договор, предоставивший Японии полное господство в Корее и морскую базу в Порт-Артуре. В более долгосрочной перспективе аннексия Кореи в 1910 году и вторжение в Маньчжурию в 1931 году уходят своими корнями к армиям, отправленным Японией в Северо-Восточную Азию после победы на Ялу в 1894 году.

Битва на Ялу стала испытанием китайской модернизации, адепты которой пытались возродить военную мощь, чтобы восстановить утраченный суверенитет. В эпоху, когда военно-морской флот считался показателем уровня цивилизации, провал Северного флота не только дискредитировал лидеров этого движения, но и разрушил китайские притязания на региональную гегемонию и культурное превосходство. В последующие месяцы и годы многие обычные китайцы и будущие революционеры смотрели на поражение династии Цин и громко задавались вопросом: «Что вы сделали для меня и страны за эти годы?» Синьхайскую революцию, которая свергла Цин в 1911 году, невозможно отделить от этого момента разочарования.

Культура важнее калибра пушек

Новости о сражении стали шоком, который журналисты, военные офицеры и эксперты с трудом пытались переварить. Да, Япония эпохи Мэйдзи восхищала Европу как двигатель промышленного прогресса, но ее достижения вряд ли могли превзойти демографические и географические преимущества Китая. Однако, вопреки ожиданиям, отважная Япония победила огромную империю Цин. Как это произошло? В конце концов, большинство объясняло поражение Китая глубинной слабостью китайской культуры, проявившейся в Северном флоте в виде институциональной коррупции и фаворитизма.

Коррупция и фаворитизм ограничивали эффективность приобретенных материальных средств. Какая польза от кораблей без навыков команды в обслуживании и боевом применении? Китайцы купили корабли, но десятилетие недофинансирования привело к тому, что Северный флот нуждался в ремонте и испытывал нехватку снабжения. За несколько месяцев до войны китайские чиновники запросили замену устаревших орудий на новые, скорострельные, но безрезультатно.

В ходе сражения иностранные эксперты, находившиеся на борту китайских броненосцев, сообщили о наличии артиллерийских снарядов, наполненных четным песком, который напоминал порох, но был, конечно, намного дешевле - еще одна примета коррупции. Неспособность или нежелание других флотов сотрудничать с Северным флотом еще больше уменьшило численное преимущество Китая над Японией. Флот Ито атаковал как единая национальная сила, в то время как региональные чиновники в Китае династии Цин отказались координировать свои действия. Для китайских историков эпохи Мао Цзедуна все это было доказательством превосходства теории «народной войны» над регулярными армиями, оснащенными по последнему слову техники, но разъедаемыми изнутри всеми пороками правящего режима.

Помимо институциональных ограничений, наблюдатели XIX века (некоторые из них были китайцами) поспешили возложить еще более глубокую вину: цивилизационную культуру. Контраст между прогрессом Японии и отсталостью Китая, казалось, лежал в основе победы и поражения. В свою очередь, поражение было объяснено иностранными наблюдателями несовместимостью китайской культуры с современной наукой и технологиями. В 1896 году военно-морской историк Герберт Уилсон безапелляционно писал: война доказала, что

Китай «возможно, является самым упадническим и варварским государством в мире».

Эта культурная теза соответствовала многим популярным представлениям социального дарвинизма конца XIX века. Сильная Япония победила, слабый Китай проиграл.

Легко переусердствовать с этим аргументом. По любым меркам, само создание Северного флота было ощутимым достижением. И все же катастрофические результаты сражения остаются предупреждением тем, кто делает ставку на вооружение без учета морального состояния вооруженных сил и институтов страны в целом. Китайцы имели все необходимое для победы в техническом плане. Но без культуры технократии и меритократии Северный флот Цин стал бесполезной инвестицией. Культура — будь то институциональная или национальная — имела решающее значение.

Корабль японского императорского флота ведёт огонь близ острова Хайяндао. Художник Мидзуно Тосиката.

Корабль японского императорского флота ведёт огонь близ острова Хайяндао. Художник Мидзуно Тосиката.Показательно, что объяснение поражения через культуру было принято многими китайскими наблюдателями. Сражение на Ялу (как впоследствии разгром русского флота при Цусиме) стало обвинением в адрес режима, поддерживающего статус-кво в Китае. Со времени Опиумной войны китайские реформаторы твердо придерживались убеждения, что западные знания полезны для «применения», но китайские знания должны быть сохранены как «основа» любой модернизации. После Ялу один из адептов этого подхода, Янь Фу, перешел от перевода европейской военно-морской литературы к переводам текстов о либерализме и дарвинизме в попытке «пробудить» китайскую нацию в культурном или даже духовном смысле. Другими словами, Янь, в молодости поддерживая тезис «сильные корабли и мощные пушки», после 1894 года пришел к выводу, что само по себе оружие — пустая безделушка. Китаю на самом деле были нужны более глубокие - духовные - перемены; к лучшему или к худшему для остальной цивилизации, они произошли в ходе революций XX века.

Уроки (или их отсутствие) из чужих войн

Но какие именно уроки извлекли из этого конфликта наблюдатели за пределами Китая и Японии? В основном военные обозреватели видели в поражении подтверждение своих существующих предпочтений в отношении флотов, в которых доминировали броненосцы. Учитывая, что японские крейсеры победили в Ялу китайские броненосцы, этот «урок» требовал некоторого героического обоснования. Оно выглядело примерно так: да, китайский флот был разгромлен, но броненосцы Динга выжили под градом снарядов японских крейсеров. С лучшей тактикой и артиллеристами китайцы, вероятно, добились бы успеха.

Альфред Тейер Мэхен привел выживание китайских кораблей «Динъюань» и «Чжэньюань» как доказательство «аргумента предпочтительности броненосцы в качестве станового хребта военно-морских сил». Кроме того, Мэхен отметил, что сражение подтвердило его утверждение о том, что «концентрация сил под единым командованием более эффективна, чем их распределение между несколькими». Его теория военно-морской войны, первоначально основанная на исторических исследованиях, теперь казалась подтвержденной эмпирическими наблюдениями современной войны.

Но адекватны ли эти выводы? Процесс сбора информации и ее преобразования в разведданные, на основе которых выносились суждения, был несовершенным и запутанным. Люди несовершенны, как и данные, которые они собирают. Аналитические предубеждения еще больше искажали ситуацию. Эксперты преуменьшали значение некоторых факторов — таких как роль торпед, логистики, а также связи между военно-морскими силами и экспедиционными войсками — в пользу избирательного акцента на броне, тоннаже и огневой мощи. Сегодня, читая ex post facto анализы сражения, создается ощущение избирательного подтверждения, а не строго контролируемых, объективных «уроков». Одним словом: «выборка». Сегодня действуют аналогичные соблазны. Последствия битвы на Ялу должны служить предупреждающим примером того, как нужно извлекать уроки из «чужих войн».

Почему это важно: политические споры, наследие и эксперименты

Разрыв между тем, что большинство американцев знают о Первой китайско-японской войне, и проблемами, в которые их может однажды ввергнуть ее наследие, действительно поразителен. Ревизионизм Пекина направлен на регион, сформированный битвой на Ялу и ее последствиями. Напряженность в отношениях между Китаем и Японией в Восточно-Китайском море, проблема управления союзами США и Японии и США и Южной Кореи, а также, прежде всего, неопределенный статус Тайваня — все это стало результатом поражения династии Цин в 1894-1895 годах. Это не история, это актуальная политика.

Для Китайской Народной Республики наследие Ялу несет свои уроки. «Мечта о сильной армии» Си Цзиньпина оправдывается как ответ на поражения в XIX и XX веках, в томи числе в битве на Ялу. «Над теми, кто остает, будут издеваться», — частый рефрен в пропаганде. И по смыслу: современные китайцы должны добиться большего, чем их предшественники из поздней династии Цин.

Как масштабный эксперимент по индустриализации и модернизации, создание Северного флота также является частью наследия Военно-морских сил Народно-освободительной армии XXI века. Оно представляет собой своего рода историю происхождения морской мощи Китая в истории и популярных СМИ.

Битва на Ялу также имеет глобальное значение как пример сложности извлечения уроков из «чужих войн». Основная проблема заключается в том, как учесть предвзятость и фрагментарность доказательств. В настоящее время, когда спецслужбы, представители промышленности и случайные наблюдатели обсуждают последствия российско-украинской войны, опыт китайско-японской войны вызывает следующие вопросы: являются ли наблюдатели XXI века умнее Альфреда Тейера Мэхена? Могут ли они проверить свою предвзятость способами, недоступными ему?