1. Сюрреалистическая "цифровая принадлежность"

Мы живем в сюрреалистичном и совершенно нереальном мире, где показателям социальных сетей придается непропорциональное значение. Для среднестатистического человека приоритетом являются цифры, отражающие его цифровую популярность — количество людей, которые его «подписались» (следуют). Эти виртуальные статистические данные часто становятся важнее реального, качественного общения с этими людьми.

Число подписчиков против эмоциональной связи. Если вы кого-то «отписываете» (перестаете следить), это может быть воспринято как личное оскорбление. Это чувство возникает даже в том случае, если вы никогда не общались нормально. Больно не от разрыва глубокой эмоциональной связи или прекращения интересных разговоров, а от изменения цифры — от того, что статистика уменьшилась.

Подписка как знак принадлежности. В отличие от ранних лет социальных сетей (например, в начале Draugiem.lv), когда по крайней мере имитировалась «дружба» и происходило какое-то взаимодействие, в настоящее время «подписка» часто является лишь пустой формальностью. Это лишь холодные, анонимные подписки, которые сами по себе не означают ничего существенного. Однако для человека эта цифра становится подтверждением принадлежности и мерилом социального статуса в его цифровом мире.

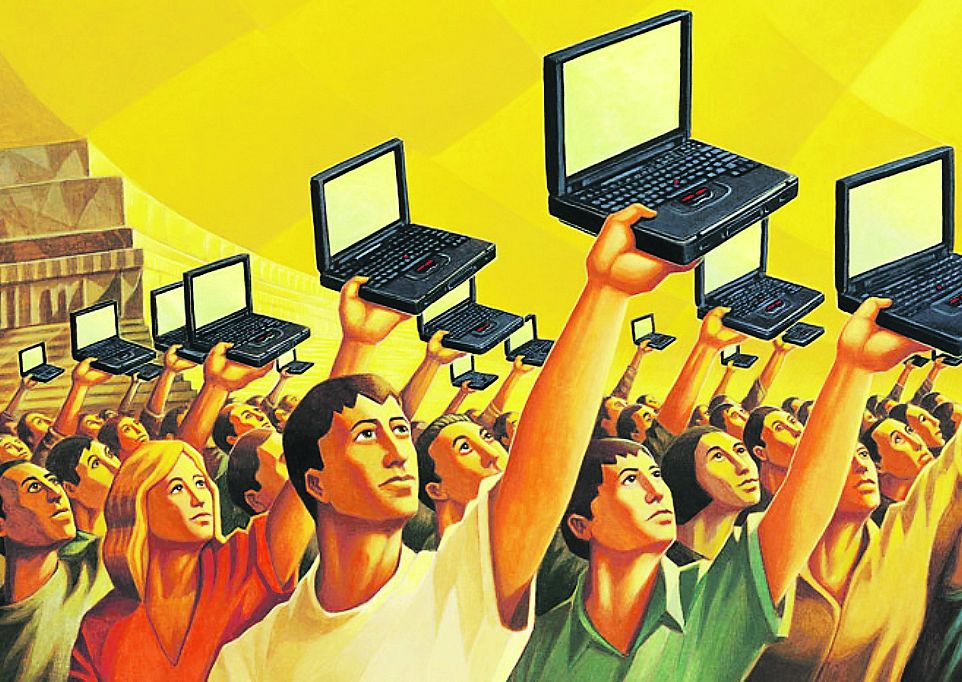

2. Мнение толпы и подавление индивидуального мышления

Еще более тревожным является то, что происходит, если вы осмеливаетесь думать иначе.

Если вы пытаетесь выразить или отстоять свое мнение, которое противоречит господствующему (общепринятому) нарративу, сразу же следует попытка вас подавить. Но цель не в том, чтобы опровергнуть твою точку зрения; цель в том, чтобы маргинализировать тебя как личность.

Культ однообразия. Человека, который способен аргументированно и логично объяснить свою позицию, коллектив часто просто высмеивает, стигматизирует или игнорирует. Причина этого проста: «он не такой, как все».

Что на самом деле является «общепринятым мнением»? Это не имеет ничего общего с истинным коллективным мышлением. Это не мнение, сформированное самим коллективом. На самом деле это навязанный конкретными региональными или глобальными элитами или группами интересов и транслируемый через СМИ нарратив. Большинство членов общества физиологически и психологически неспособны самостоятельно мыслить критически и формировать свое независимое мнение.

Тогда почему мы считаем эту коллективно принятую позицию важным или истинным ориентиром?

Биологический инстинкт против свободы. Наши предрассудки глубоко укоренились. В биологическом плане в древние времена выживание вне племени означало почти верную смерть. Этот инстинкт выживания — быть частью стада — по-прежнему сильно влияет на поведение. Однако в современном индустриальном и информационном обществе вы свободны следовать своим идеям.

Сила индивидуальности. Если у тебя есть четкая идея, если ты уверен в своей правоте и можешь логически ее объяснить, тебе не следует обращать внимание на мнение толпы. Потому что толпа как беззубая, управляемая масса не имеет своего оригинального мнения.

3. Эмоции против логики

Средний человек сначала чувствует, что жизнь и мир должны быть именно такими, как он их воспринимает (часто основываясь на своих эмоциональных потребностях или полученной информации). Только потом он находит или подбирает аргументы, чтобы оправдать это уже готовое, эмоционально окрашенное ощущение.

Поэтому, используя логику и факты, вы никогда в жизни не убедите кого-то в обратном, если это противоречит его эмоциональной основе.

Остается главный вопрос: а нужно ли вообще убеждать? Может быть, достаточно того, что вы думаете о себе и сохраняете свою целостность?