И сегодня «дом Камарина» знаком тем горожанам, кто знает прошлое Риги. Так нередко называют современное здание напротив Ратуши – на улице Кунгу, 1. Построили его на том месте, где когда-то находился известный магазин братьев КАМАРИНЫХ.

Первый жилой дом поднялся здесь в 1780-е годы. Владелец - член рижской Ратуши Иоганн ХОЛЛЕНДЕР - к разработке проекта привлек самого известного рижского архитектора того времени Кристофа ХАБЕРЛАНДА.

- Среди руководителей строительных работ тогда было много военных инженеров, - поясняет искусствовед Оярс СПАРИТИС. – После Северной войны у населения появилось все больше средств, но состоятельных бюргеров уже не устраивали обычные «коробки», им хотелось выделяться на фоне других. Хаберланд уловил это настроение…

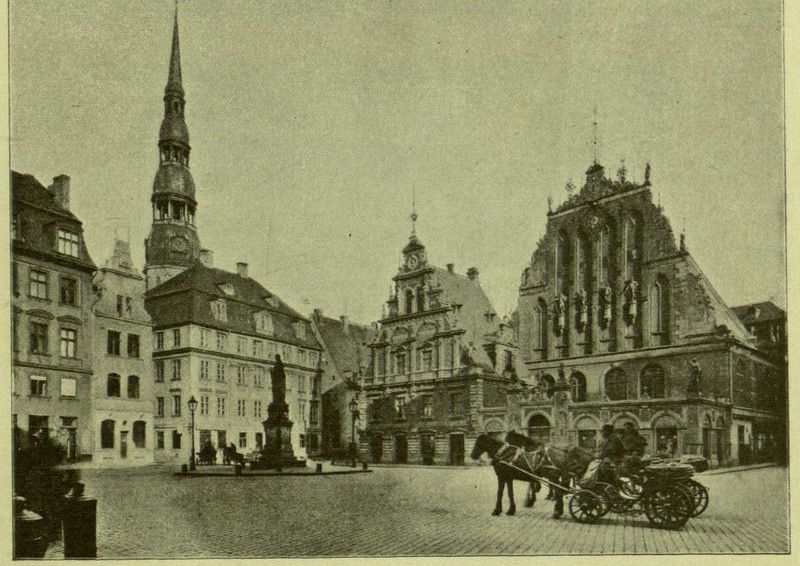

Рисунок 1816 года сохранил облик особняка. Четырехэтажный, с высокой мансардной крышей, он считался примером так называемого бюргерского классицизма. Внутренние помещения отличались роскошью: высокие потолки, просторные комнаты, роскошные печи и лепнина. Яркой деталью фасада были солнечные часы между вторым и третьим этажами, а по периметру здания установили «живые» чугунные столбики – с физиономиями.

Купцы первой гильдии Камарины основали фирму еще в 1808 году. Дела шли в гору, земля в Московском форштадте их не устраивала, а купить солидный дом в центре долго не удавалось. Возможность представилась лишь в 1872-м, когда наследники Холлендера решили продать старинный особняк. Через три года новые хозяева перепроектировали дом: он стал чуть ниже, но просторнее – Камарины купили соседний с домом участок. Разработку проекта поручили архитектору Фридриху ГЕССУ. На дореволюционных фотографиях хорошо видны изменения...

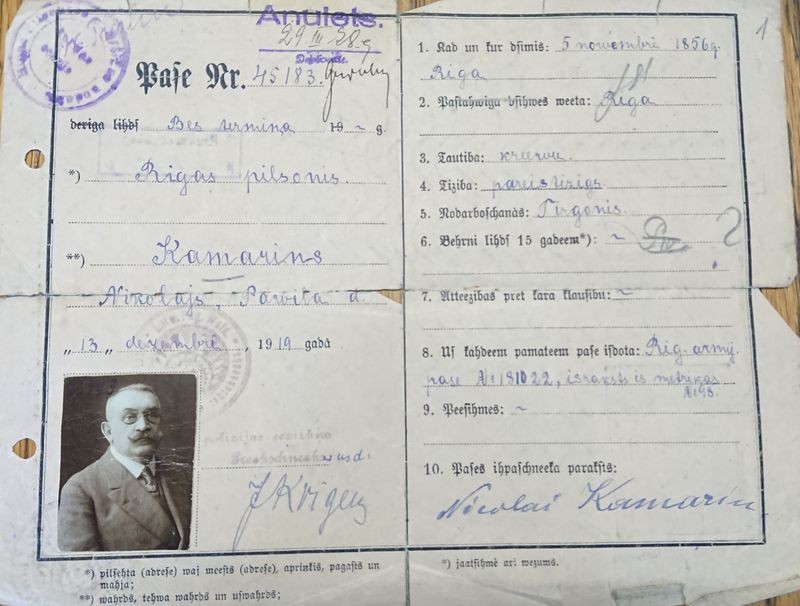

Латвийский паспорт, выданный Николаю КАМАРИНУ в декабре 1919-го.

Весь нижний этаж просторного особняка занимали торговые помещения. Там были и магазин, и оптовый склад. Согласно российской табели о рангах, купцы 1-й гильдии должны были не только иметь магазины, но и вести оптовую торговлю.

А на верхних этажах располагались квартиры. Сами Камарины (а к концу XIX века владельцами фирмы были Павел КАМАРИН и его сын Николай) жили на третьем этаже в 10-й квартире.

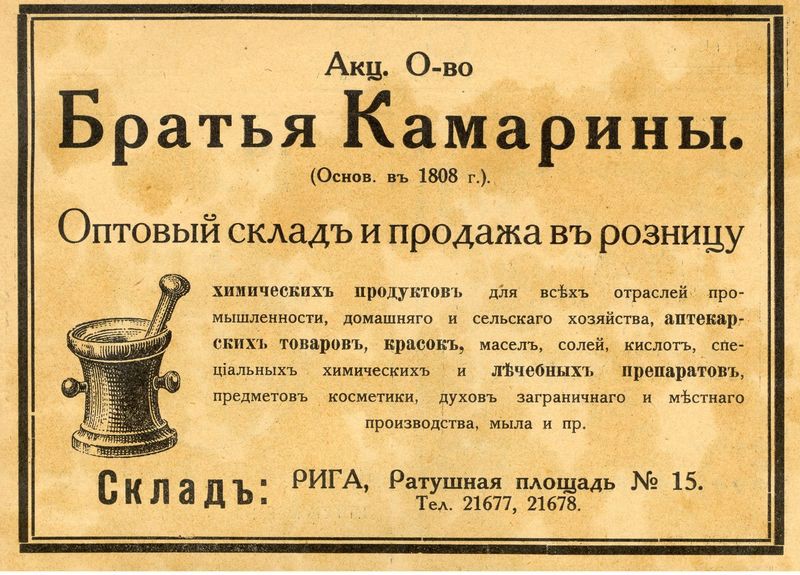

Чем торговали Камарины? В Рижской адресной книге за 1908 год сказано, что «это единственное место в Риге, где можно купить профессиональные и специфические лаки и краски». Управляющие заводами приходили сюда за химикатами, необходимыми для производства стекла, спичек, мыла. Экономки богатых рижских домов - за изысканным туалетным мылом, солью для ванн, моющими и дезинфицирующими средствами. Франты - за «колониальным товаром»: одеколонами, ароматическими маслами. Людям попроще тоже было что купить: там продавался недорогой табачок.

В 1890-е годы Николай КАМАРИН стал депутатом городской думы, мировым судьей. И все же, чтобы сохранить магазин при усиливавшейся конкуренции, ему не раз приходилось закладывать дом под кредит. Суммы по тем временам серьезные – от 15 до 30 тысяч рублей. Магазин удалось отстоять...

Реклама акционерного общества братьев КАМАРИНЫХ.

Однако, как бы ни шли коммерческие дела, Камарины никогда не отказывали в помощи другим.

Меценатство было в крови у старых русских. Камарины в числе других известных купцов содержали летнюю колонию на взморье, в Новом Дуббельне (Яундубулты), для детей малоимущих и сирот. Жена Николая - Александра - была членом попечительского совета известной благотворительной организации – Домского Красного Креста.

Помогали Камарины становиться на ноги и тем русским, кто обладал коммерческой жилкой. В 1870-е в их доме появился повар Николай АНТОНОВ, приехавший в столицу Лифляндии из тамбовской глубинки. Скопив деньжат, в начале ХХ века он уже открыл собственное дело – гостиничное.

Сын бывшего повара, Сергей Николаевич АНТОНОВ впоследствии стал одним из самых известных архитекторов довоенной Латвии. Последняя его работа – гостиница «Рига», построенная в 1957 году, уже после смерти архитектора.

Современники вспоминали, что Камариных часто можно было увидеть в немецком клубе Ressourse, который находился на месте нынешнего Музея оккупации. На первом этаже этого здания еще с начала XIX века находились русские меняльные конторы. Русское купечество часто собиралось там, чтобы поговорить «за жизнь». Своего клуба в центре долгие десятилетия у русских не было...

Квартиры на верхних этажах особняка Камарины сдавали в аренду. На рубеже столетий здесь располагалась и редакция известной латышской газеты Dienas lapa. Аренда обходилась ей в 700 рублей в год. Конечно, издатели могли подыскать в предместьях помещения вдвое и даже втрое дешевле, но именно «камаринский офис» повышал престиж газеты.

Во времена довоенной Латвии часть помещений Камарины сдавали в аренду и под небольшие лаборатории, мастерские. В 1927 году некто Павел РАДКЕВИЧ открыл здесь химическую лабораторию для изготовления чернил, а в 1941-м Мозус ЛОСОС – мастерскую по ремонту радиоаппаратуры. Сами Камарины в 1933-м основали химическую косметическую лабораторию, в которой работали пять человек.

До войны в доме располагалась и фирма Valdemara sals maltava, а также библиотека городского управления образования.

В 1927 году на фасаде известного магазина появилась новая вывеска – Brali Kamarini. Это было торгово-промышленное акционерное общество, которое продавало не только краски и химикалии, но и лекарства. После смерти Николая Камарина дом и все предприятие перешли в руки его сестры...

Доводилось читать, что дом Камарина погиб под немецкими бомбежками в 1941 году, как и вся Ратушная площадь. Это неверно. Дом русских купцов, как и тот, в котором был клуб Ressourse, был снесен в конце 1930-х по распоряжению Карлиса УЛМАНИСА – когда стали расчищать площадь для строительства нового здания Городской управы. Оно так и не было построено.

Сведениями о дальнейшей судьбе наследников Камариных ваш автор не располагает. Возможно, они покоятся в Риге на Покровском кладбище, но плит с этой фамилией там не сохранилось.

А в 2000 году на месте дома Камарина было построено современное банковское здание. С историческим особняком ничего общего, но в народе его по-прежнему нередко называют домом Камарина. В Риге жили люди и побогаче, но мало кому выпала такая честь...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива