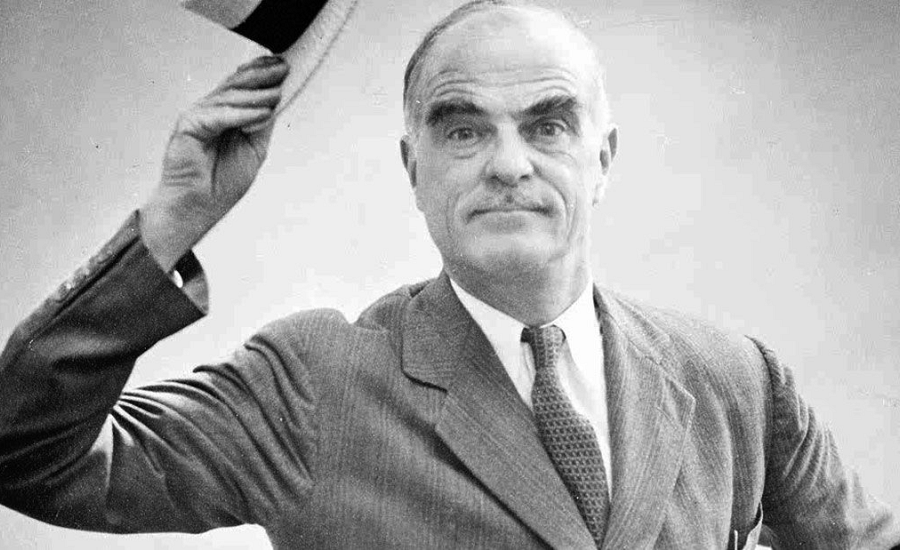

Он поучаствовал в обеих мировых войнах и дослужился до подполковника, но жизнью не рисковал. Читатели его любили, критика нахваливала, пьесы собирали полные залы, немногочисленные сценарии превращались в киношедевры (и «Тень сомнения» до сих пор считается одним из лучших фильмов самого Хичкока). Американские писатели беспрерывно ссорились — а к нему относились идеально, и даже Хемингуэй и Фолкнер, которые друг друга отнюдь не жаловали, сходились на уважительно-благодарном отношении к нему (он, в свою очередь, писал им комплементарные и притом очень умные письма). Сказал же он сам о себе в «Теофиле Норте»: «Я не напорист, и дух соперничества мне чужд».

У него был идеальный характер, он дважды получал Пулитцеровскую премию и несколько других, не менее престижных. Он прожил почти 80 лет (1897–1975) и умер во сне, как подобает праведнику. Потом, конечно, всё равно обнаруживаются скелеты в шкафу. Торнтон Уайлдер слишком хорошо всё понимал про людей вообще и себя в частности, чтобы быть счастливцем. Скорее всего, он был гомосексуалистом, что тщательно скрывал; скорее всего, он часто и жестоко страдал от литературного и человеческого одиночества; скорее всего, похвалы современников ему не особенно льстили, потому что хвалили его именно за дистанцированность от злободневности — а это совсем не так. И конечно, он никогда не знал подлинно массового успеха, довольствуясь признанием интеллектуалов, — в то время как амбиции у него были куда более серьёзные, просто он маскировал их. Но смешно, в самом деле, надеяться, что «Каббала» или «Мартовские иды» могли быть поняты соответственно в двадцатых и сороковых: кажется, мы и сейчас-то до них не вполне доросли.

2

«Каббала», хоть и встреченная умеренными похвалами, представляется мне романом неудачным; пророческим, очень умным (особенно если учесть, что автору нет и тридцати и это первая опубликованная большая проза), но затянутым и претенциозным. Я прочёл её впервые, купив в Сан-Франциско в знаменитом букинистическом на Русских Холмах одно из первых изданий, — она не была ещё здесь переведена, — и хотя некоторые формулировки показались мне прелестными, в целом на фоне «Великого Гэтсби», на который она так похожа — как похожи все попытки американцев быть европейцами, — она имеет, конечно, бледный вид: в «Гэтсби» всё дышит изяществом, в «Каббале» же на каждой странице ощутима неспособность автора справиться с чрезвычайно значительной задачей и даже, страшно сказать, сформулировать её. Должно было пройти сто лет, чтобы стало, по крайней мере, понятно, о чём там речь; Уайлдер был человеком слишком рациональным, чтобы замахнуться на такую тему. А между тем речь в этом романе идёт прямо о нынешней мировой ситуации: герой сталкивается с абсолютной и безусловной архаикой, считает её старомодной и как бы уже бесповоротно проигравшей, но чувствует за ней некую силу, некую абсолютную и непобедимую правоту... и сознаёт, что скоро она возьмёт жестокий, несколько даже чрезмерный реванш. Речь не о фашизме, который являл собою скорее бунт простоты и тупости, а вовсе не аристократизма; речь скорее о богословии, родовитости, утончённости, некотором сепаратизме в противовес глобализму, речь о религии, достоинстве, элитарности — которые отступили, спрятались, но продолжают исподволь влиять на историю.

Сам по себе конфликт не нов — у того же Фитцджеральда он присутствует: нуворишам хочется быть аристократами, а не выходит. Уайлдер пошёл дальше, перенёс конфликт в Европу, причём в самую архаическую, почти античную её часть, в нищую и безалаберную Италию. В этой Италии собирается аристократический кружок под названием «Каббала», который, с точки зрения одной сообразительной 16-летней девушки, ничего не делает, но как-то влияет. Всё, о чём они говорят и беспокоятся, предстаёт даже не глупостью, но абсурдом. Они родовиты, но даже не особенно богаты; у них нет будущего, а прошлое лежит в пыли и руинах — и тем не менее нас с первой и до последней страницы этого небольшого романа не покидает ощущение, что они заняты чем-то главным. Например, проблемой возрождения христианства в Европе или Бурбонов во Франции. Уайлдер не мог знать, что скоро все проблемы «Каббалы» вернутся на передний план — проблема веры не в последнюю очередь, — но почувствовал это.

Брекзит, нынешние Штаты, нынешняя Россия, религиозные споры об исламизации Европы, дискуссии о новой этике — всё та же драма, которая лежит в основе «Каббалы»: архаика, аристократия, предрассудки — всё это бессмертно. Никакому прогрессу, никакой деловитости этого не победить. Мир преждевременно понадеялся на технику и новую мораль — ни от религиозных конфликтов, ни от древних предрассудков никуда не деться; тайная сеть аристократии управляет миром, ничего для этого не делая.

3

К моменту написания «Мартовских ид» Уайлдер был уже обладателем двух Пулитцеровских премий — за «Мост короля Людовика Святого» (1927) и пьесу «Наш городок» (1938). Оба эти сочинения его прославили, каждое по-своему.

Тексты Уайлдера чётко делятся на американские и исторические, и писали их, кажется, два разных человека. Насколько холоден и рассудочен Уайлдер исторический — пусть не холоден, скажем иначе, философичен, — настолько Уайлдер американский полон сострадания, тепла, умиления перед чудом жизни, вообще всего того, что называют человечностью. Создаётся впечатление, что в Америке все вопросы о власти и Боге уже решены, смысл жизни обретён и можно заниматься чистым бытописательством — во всяком случае «Наш городок» остаётся самым трогательным сочинением Уайлдера, его и читать-то без слёз невозможно, а на сцене это вообще чудо.

Уайлдер в «Нашем городке» предугадывает технику триеровского «Догвилля» — и нет сомнений, что «Догвилль» задумывался как прямой ответ на хитовую, бродвейскую, титулованную пьесу о Гроверс-Корнерсе. Потому что Уайлдер рассказал, что жизнь — это рай, если глядеть на неё из смерти или, допустим, из одержимой фашизмом Европы 1938 года. Уайлдер считал нужным напомнить о простых и прекрасных вещах — запахе гелиотропа или сливок, вот это всё. А Триеру ненавистны простые хорошие люди, типа обыватели, у него внутри ад, и ему подавай либо больных святых, либо отвратительных представителей толпы, из них-то и состоит его Догвилль, псовый город. А эстетика вся уайлдеровская, городковская: пустая сцена, без занавеса, без декораций, помощник режиссёра объясняет — здесь главная улица, здесь живёт такой-то... Кстати, «Догвилль» — вполне хороший фильм, очень профессионально сделанный, и пьеса Уайлдера тоже, и в обоих есть моменты, доводящие до слёз, но это разная техника. Триер коленом давит на слёзные железы, Уайлдер же:

«ЭМИЛИ (всё более настойчиво).

Мама. Ну посмотри на меня, ну хоть одну минутку, посмотри, как будто в самом деле меня видишь. Мама. Прошло 14 лет. Я умерла. Ты стала бабушкой, мама. Я вышла замуж за Джорджа Гиббса, мама. Уолли тоже умер. От приступа аппендицита во время похода бойскаутов в Северный Конуэй. Нам всем было так плохо, ты помнишь? Но вот сейчас, одно мгновение мы вместе. Мама, одно мгновение мы счастливы. Давай же взглянем друг на друга.

Я не понимала! День уходил за днём, а мы ничего не замечали. Возьмите меня назад. (ПОМОЩНИК РЕЖИССЁРА делает движение.) Нет, только чуть подождите! Я хочу взглянуть в последний раз! Прощай, прощай, белый свет! Прощай, Гроверс-Корнерс... мама, папа... Прощай, тиканье часов... И мамины подсолнухи... И еда, и кофе, и вечно подгоревший бекон...»

Это даже читать, даже цитировать невозможно, — а представляете, что творится в зале? Там рыдания, trust me, я слышал, хотя при минимальном вглядывании видно же, насколько на пальцах всё это сделано. Это чистая «Жизнь человека» Леонида Андреева, который, в свою очередь, совершенный Метерлинк, но ведь и Метерлинк — не более чем техники античного театра, привнесённые на современную сцену. И, наверное, здесь обнаруживается точка схода уайлдеровского интереса к Античности и его американского бытописательства: в Античности же было всё то же самое.

«Вы знаете, ведь в Вавилоне когда-то жило два миллиона человек, а всё, что до нас дошло, — это имена царей да несколько договоров о покупке пшеницы. Но ведь каждый день все эти люди садились ужинать, и отец возвращался домой после рабочего дня, и из печной трубы поднимался дым — совсем как здесь».

То есть Уайлдеру интересно понимать, что от всего этого остаётся — и главное, что поддерживает и укрепляет человека, если не остаётся ничего? Что — нет, не является смыслом, а принимается за смысл?

Вот «Мост короля Людовика Святого», в принципе, как раз про это. Там рухнул в Перу мост в 1714 году, на нём было пять человек, и францисканец брат Юнипер — сожжённый за своё кощунственное вопрошание — пытается понять, был ли в этом смысл, то есть что именно Господь имел в виду. На мосту находились: маркиза де Монтемайор, её компаньонка Пепита, подкидыш Эстебан, дядя Пио и дон Хаиме. Все три новеллы про погибших написаны с замечательным знанием эпохи, не только её стиля, а и проблематики, все три рассказывают о двух видах любви — любви жертвенной, то есть бескорыстной, и хищнической, то есть собственной; монах составил таблицу разных добродетелей, которыми были наделены жертвы крушения, но так и не сформулировал главного: все они погибли в тот момент, когда хищническая любовь-для-себя переходила в жертвенную любовь-для-другого. Здесь автор догадался о том, что позднее несколько откровеннее сформулировал Юрий Арабов в своей книге «Механика судеб» на примере Наполеона: злодею везёт, пока злодей не задумывается, но стоит ему начать рефлексировать и руководствоваться альтруистическими соображениями — всё пропало. Кому велено чирикать — не мурлыкайте. Но с христианской точки зрения все пять героев погибли на высшей точке своей судьбы, просто после этого духовного переворота жить нельзя. Собственно, об этом же и «Мартовские иды», роман о том, как Цезаря убили не ради свободы и не ради республики — а потому, что Цезарь на двадцать веков обгонял своё время.

4

Современную российскую ситуацию Уайлдер заранее охарактеризовал словами Цицерона — тоже выдуманными, как все цитаты в романе, кроме стихов Катулла или фрагмента из «Двенадцати цезарей» Светония.

«Под неограниченной властью одного лица мы либо лишены своего дела, либо теряем к нему всякий вкус. Мы уже не граждане, а рабы, и поэзия — выход из вынужденного безделья».

Это прямо про нынешнюю Россию, где, впрочем, уже и поэзия — никакой не выход. Цицерон в романе не отказывает Цезарю в былых заслугах: он всё-таки спас Рим. Но — и это тоже может быть применено почти ко всем диктатурам, включая, например, наполеоновскую, —

«Умирающий призвал этого врача, и он вернул ему все жизненные силы, кроме воли, и тут же превратил его в своего раба. Какое-то время я надеялся, что врач обрадуется выздоровлению больного и даст ему независимость. Но эта надежда рассеялась».

Причины, по которым Цезарь в литературе XX века сделался символом государственного мужа, значительно опережающего современников в развитии (прежде всего нравственном), способного действовать в ущерб себе и вне всяких эгоистических побуждений, — лично для меня темны. Ещё в дилогии Шекспира Цезарь был и эгоистичен, и тщеславен, и авторитарен, при всех воинских и государственных добродетелях; пожалуй, образ мудрого и альтруистичного Цезаря — в особенности на контрастном фоне корыстных и недалёких женщин с их имманентной развратностью — создали два текста: «Цезарь и Клеопатра» Шоу и «Мартовские иды» Уайлдера. Читая под их воздействием «Записки о Галльской войне», я не обнаруживал в Цезаре решительно ничего общего с героем Уайлдера: нормальный завоеватель, хитрый, жестокий, образцовый военачальник, знаток этнографии — в тех пределах, в каких она нужна завоевателю, — но именно человек своей эпохи. Уайлдер же пожелал увидеть в нём своего современника, и получился чуть ли не хорошо образованный янки при дворе диктатора. Чистый попаданец, как если бы он попал в Рим и попытался его цивилизовать — победить или хоть ограничить пещерные суеверия, проповедать терпимость, улучшить нравы. Его Цезарь — мудрец на троне, сочиняющий на досуге философские и филологические письма; стоик, сознающий людские несовершенства; вынужденный диктатор — потому что «по-другому они не понимают».

(«Угроза — оружие, которым легче всего пользоваться человеку у власти. Я редко к нему прибегаю. Однако бывают случаи, когда власть имущие понимают, что ни убеждения, ни призывы к милосердию не изменят дурного поведения ребёнка или злоумышленника. Когда угрозы не помогают, приходится прибегать к наказанию».)

И, конечно, наиболее наглядно мужество и добродетель Цезаря выступают в любовной линии романа: он имел неосторожность полюбить Клеопатру, сбросил годы, почувствовал себя мальчишкой.

«Но чего только я не сделаю для великой царицы Египта? Я стал не только вором; я стал идиотом. Я могу думать только о ней. Я делаю промахи в работе. Я забываю имена, теряю бумаги. Секретари мои ошеломлены; я слышу, как они перешёптываются за моей спиной. Я заставляю ждать посетителей, я откладываю дела — и всё для того, чтобы вести долгие беседы с вечноживущей Изидой, с богиней, с ведьмой, которая лишила меня рассудка».

Но порочная женщина — и не только Клодия, к которой относятся эти слова, — с точки зрения Цезаря, всегда «живёт лишь тем, чтобы сообщать всему, что её окружает, разброд, царящий в её душе». Он пригласил её в Египет, а она!

«Короче говоря, мы захватили царицу врасплох: она, негодуя, вырывалась из объятий очень пьяного и очень пылкого Марка Антония. В том, что она сопротивлялась, нет сомнений, но сопротивляться можно по-разному: всем было ясно, что её сопротивление длится уже довольно долго, хотя убежать не составляло труда. В полутьме трудно было различить, что там происходит. Царица выбранила Марка Антония за бестактность. Диктатор выбранил его за пьянство. Происшествие, казалось, высмеяли и забыли. О том, что чувствует царица, я не знаю. Могу об этом судить лишь по тому, как это отразилось на великом человеке, который находился со мной рядом: ни один актёр не сравнится с Цезарем, и только актёр мог разгадать, что он поражён в самое сердце».

Клеопатра оправдывается. Цезарь спокоен. Но ясно же, что всё кончено.

Цицерон в романе задаётся вопросом: что заставляет Цезаря вести себя так исключительно хорошо — достойно, мужественно, гуманно, если ему безразличны оценки современников, которых он сплошь презирает? И отвечает: желание нравиться историкам, то есть высшая из форм тщеславия. Уайлдер полагает, что проблема глубже — что Цезарь желает нравиться себе: при виде опасности он испытывает «жадную радость» — то есть непрерывно испытывает себя. Что-то подобное чувствовал Николай Гумилёв на фронте: сумею ли я победить и это? — и в очередной раз ликует: да! Цезарь хочет нравиться не историкам, а себе; Цезарь хочет стать богом.

Стать идеальным властителем нетрудно — проблема только в том, что идеальный властитель обречён; что гуманная и справедливая власть несовместима не только со счастьем подданных, но и с жизнью.

«Иногда видишь, как оскорблённые мужья прячутся в свою скорлупу; они узнали исконное одиночество человека, которого никогда не почувствуют их более удачливые собратья. Такой муж и Цезарь. Другая его жена — Рим. Он плохой муж обеим, но от избытка мужней любви».

Ах, если бы от избытка любви! Ведь эдак любая диктатура очень быстро начнёт себя обманывать тем, что она всё это из-за любви. Катулл это понимал, а Цезарь — мудрый Цезарь! — понимать перестал; но этот же мудрый Катулл выстилается перед мерзкой Клодией. Поневоле подумаешь, что в романе Уайлдера правды нет ни за поэтом, ни за диктатором, и победительницей выходит только Клодия — последовательное, цельное зло; но и она всегда несчастна. Нельзя быть ни добрым диктатором, ни мудрым поэтом, а потому, раз уж нельзя быть правыми, надо хотя бы постараться быть счастливыми. Счастлив же либо тот, кто умеет любить без хищничества и ревности (таких в позднем Риме нет), либо тот, кто хорош хотя бы в собственных глазах; то есть Цезарь.

5

Уайлдер — писатель для людей со спокойной и ясной совестью, или, пожалуй, с тем особенным и редко встречающимся душевным складом, который не предполагает постоянного самокопания. Такие люди есть, и более того — в Штатах их большинство; видимо, именно поэтому в Америке Уайлдер — безусловный и активно изучаемый классик, а в России он как-то на втором плане. Этому есть объяснение: русская жизнь — политическая, экономическая, социальная и какая хотите — устроена так, чтобы все и всегда были виноваты. Это жизнь кривая, заставляющая человека десять раз на дню лгать, изворачиваться, присоединяться к улюлюкающей стае, скрывать убеждения и доходы, лепить ярлыки на более умных — словом, делать всё, о чём так часто вспоминаешь бессонными ночами. В России все виноваты, ни перед кем не правы, постоянно и заслуженно терзаются стыдом, и управлять такими людьми в самом деле гораздо легче, ибо на каждого есть компромат, никто не чист! Герои позднего Уайлдера вообще не мучаются совестью — это главная их отличительная черта; они попросту не делают того, за что было бы стыдно. Муки совести ведь, между нами говоря, самое бессмысленное занятие, потому что позитивного эффекта от них никакого, прошлого не исправишь, будущего — точно такого же — не избежишь. Именно поэтому Уайлдер близок только людям ясным и гармоничным (следовательно, непьющим, потому что похмелье и заключается в так называемом синдроме обоссанного забора — чувстве жгучего стыда за гадости, которых вдобавок не помнишь). А такие люди мучаются, как правило, не бессмысленным вопросом «Кто виноват?», а скорее прагматической проблемой: как минимизировать страдания в мире, раз уж человек остаётся не слишком удачным проектом и никакой социальный строй его от этого не избавит?

На этот вопрос отвечает последний роман Уайлдера «Теофил Норт» — идеальное чтение для молодых людей, одержимых традиционными отроческими болезнями: неуверенностью в себе и отвращением к роду человеческому. Эта оптимистичная, ироничная и увлекательная книга (1973) написана от лица персонажа, у которого много общего с автором, — и некоторые полагают, что «Каббала», действие которой разворачивается в том же 1926 году, начинается там, где «Теофил Норт» заканчивается, так что тексты Уайлдера образуют своеобразный уроборос, замкнутый цикл. На вопрос же «Что делать?» Уайлдер впервые даёт прямой и ясный ответ: хочешь, чтобы сделали хорошо, — сделай сам. Человек должен быть активным и деловитым помощником Господа; вопрос о теодицее некорректен потому, что задаётся как бы зрителем, в то время как мы не зрители, а участники, орудия, и нам дано для этой цели всё необходимое. Надо не спорить о Боге, а выполнять его дело, то есть, если угодно, быть Богом — но ровно в тех пределах, в каких это допустимо для частного человека. Примирять влюблённых, ободрять калек, утешать одиноких, расчищать дорогу талантливым, поддерживать неуверенных — словом, делать всё то, что проделывает Теофил Норт, случайно застряв в городе Ньюпорте, штат Род-Айленд. На вполне естественный вопрос «Кто дал вам право» и «С чего вы взяли, что лучше всех умеете разрешать сложные конфликты?» Норт был бы вправе ответить — Господь. Потому что именно Господь подстроил ему поломку старого автомобиля на въезде в город и заставил решать чужие проблемы. У Норта выбора не было. Спустя двадцать лет другой человек с твёрдыми принципами, ясным умом и хорошим образованием написал другой роман на ту же тему, явно отсылаясь к опыту Уайлдера, только вместо учителя частной школы у него майор, военный врач, ныне трудящийся в скорой помощи, и у майора есть своё оправдание: он вмешивается только в те истории, где не поможет больше никто. Ну то есть просто или его вмешательство, не всегда этичное, иногда грубое, — или трагедия. И «Приключения майора Звягина» — трактат в романной форме — принёс Михаилу Веллеру шумную славу, и когда он признался, что ценит Уайлдера выше всех американских прозаиков, я даже не особенно удивился.

О том же, почему Норт назван Теофилом, есть разные версии: большинство склоняется к мысли о Теофиле Киликийском, герое известного «Действа о Теофиле», — он продал было душу дьяволу, но передумал; однако ничто в судьбе Норта не указывает на его фаустианскую предрасположенность к подобным сделкам. Я думаю, Уайлдер, знаток богословия, поздней Античности и раннего христианства, имел в виду Феофила Антиохийского, сказавшего в «Послании к Автолику»: «Итак, земледелец верит земле, плаватель — кораблю, и больной — врачу, а ты не хочешь довериться Богу, имея от Него столько залогов?» Теофил, собственно, и означает «боголюбивый», и тот, кто любит Бога, должен выполнять его программу, которая в каждого вложена, но не каждым соблюдается. И потому Теофил Норт препятствует бегству Дианы Белл с возлюбленным, ибо любовь их ненадёжна; помогает продать дом Норины Уикофф, пользующийся дурной славой; выручает старого приятеля Ван-Винкля, стонущего под игом туповатой жены; освобождает Элбера Хьюза от работы на мафию; помогает зачать Алисе, которая страстно хочет ребёнка и притом любит мужа-моряка... В общем, он ведёт себя в полном соответствии с заветом Грина, которого Уайлдер при всей своей эрудиции, конечно, не читал:

«Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя».

Никакого императива, кроме как исправлять несовершенства и глупости мира с помощью вручённого тебе нравственного компаса, Уайлдер предложить не может.

Многие приличные люди после этого спросят: как, и это всё? Это всё, что он вычитал из тысяч проштудированных томов, все уроки, которые он вынес из XX века, большую часть которого прожил, будучи свидетелем и участником стольких грандиозных событий?

Истинно так, отвечу я. Никакой другой мудрости нет. И чем обсуждать эти тонкости, затемняя софистикой элементарные вещи, дорогой читатель, — ну-ка быстро, встал-пошёл-сделал лёгкое необременительное доброе дело и сказал спасибо Торнтону Уайлдеру, который тебя научил этой простой и радостной науке.

Дмитрий БЫКОВ, "Дилетант".