Несколько поколений советских детей выросло на мифе о пионере Павлике Морозове. Когда его историю, причем в интерпретации советской пропаганды, узнавали люди на "бездуховном" Западе, они видели в ней трагедию ребенка, которому одни взрослые люди промыли мозги, а другие взрослые, вместо того, чтобы свернуть шеи большевистским пропагандистам, мальчишку убили. Никакого героизма и подвига ни один здравомыслящий человек здесь не увидит.

Имя самого "юного героя" присваивали улицам, школам и кораблям, на его примере воспитывали юную смену. По указанию Сталина в 1948 году в Москве юному герою был поставлен памятник, а его именем названа улица. Это то, о чем знают все. Но далеко не все знают, что у пионера-доносчика, благодаря усилиям советской пропаганды, сразу появилось множество подражателей.

Подготовка к показательному процессу по делу об убийстве Павлика Морозов была в разгаре, когда в селе Колесникове Курганской области застрелили из ружья другого мальчика — Колю Мяготина.

Событие это, судя по официальным данным, выглядело так.Его мать, вдова красноармейца, отдала Колю в детский дом, так как его нечем было кормить. Там мальчик стал пионером, а позже вернулся к матери. Богатых крестьян уже раскулачили и выслали, но в селе остались пьяницы и хулиганы. Коля прислушивался к разговорам взрослых и «обо всём, что видел и узнавал, он сообщал в сельский совет». Друг Коли Петя Вахрушев донёс на него классовым врагам, то есть сообщил родным, кто доносчик.

«Пионерская правда» в деталях описала убийство Коли. «Кулаки старались развалить молодой, ещё не окрепший колхоз: портили колхозный инвентарь, калечили и воровали колхозный скот. Пионер Коля Мяготин стал писать о происках кулаков в районную газету. Об одном из случаев крупной кулацкой кражи колхозного хлеба он сообщил в сельский Совет. В октябре 1932 года кулак Фотей Сычёв подговорил подкулачников, хулиганов братьев Ивана и Михаила Вахрушевых убить пионера. Выстрел в упор навсегда оборвал жизнь 13-летнего пионера».

За прошедшие 80 лет дело об убийстве зауральского подростка дважды опротестовывалось Генеральной прокуратурой, и Президиум Верховного суда дважды пересматривал это дело. В результате окончательная картина убийства пионера-героя Коли Мяготина оказалась совсем не такой, как описывалась в книжках. Никаких расхитителей колхозного зерна Коля не разоблачал, напротив, сам промышлял кражами семян подсолнухов с колхозного поля.

За очередным таким занятием его и застал красноармеец, охранявший поле. В результате перебранки вспыливший сторож выстрелил в Колю, а 12-летний приятель подростка Петя Вахрушев сумел убежать. Сначала Вахрушев рассказал всю правду, но на втором допросе неожиданно изменил показания, сказав, что Колю убили два его старших брата. Таким образом, в убийстве обвинили братьев Вахрушевых и по ходу дела разоблачили еще несколько якобы причастных к расхищению зерна и смерти Коли кулаков.

В декабре 1932 года выездная сессия Уральского областного суда в Кургане по делу об убийстве Коли Мяготина приговорила пятерых жителей села Колесниково к расстрелу, шесть человек — к десяти годам лишения свободы и одного — к году принудительных работ. Сразу после суда Петя Вахрушев исчез без следа, ещё через неделю нашли повешенной его мать, а убитого мальчика, подобно Павлику Морозову, объявили пионером и героем.

В 1999 году по протесту Генеральной прокуратуры Президиум Верховного суда Российской Федерации по делу об убийстве Коли Мяготина реабилитировал как невиновных десять человек. Двоим осуждённым состав преступления был переквалифицирован из политической статьи в уголовную. Решением Курганской городской думы от 16 февраля 1999 года табличка на памятнике, воздвигнутом Коле Мяготину, на которой говорилось о зверском убийстве пионера-героя кулаками, была снята.

Были среди «пионеров-героев», конечно, и девочки. Например, жительница Татарской АССР Оля Балыкина написала в ОГПУ письмо, в котором раскрыла «преступные замыслы» своих родителей. Ее отец вместе с пособниками воровали с поля хлеб, чтобы не сдавать его в колхоз, причем порой брали с собой "на дело" и саму Олю. В итоге, вступив в пионерский отряд, девочка решила разоблачить отца и «снять камень с души».

Главные фигуранты дела получили по 10 лет строгого режима, остальным дали меньшие сроки. Девочку отправили в детский дом, где она взяла себе другое отчество – чтобы ничего не напоминало об отце. Какое-то время к девочке проявлялось повышенное внимание – про нее писали в прессе, местный драматург даже написал про ее «подвиг» пьесу «Звезда», которая ставилась в казанских театрах.

Но жизнь совестливой доносчицы не сложилась. В деревне ее сразу же невзлюбили, а потому, когда после войны выяснилось, что девушка жила на оккупированной территории, соседи написали на нее донос. В итоге Ольге Балыкиной пришлось отбыть тот же срок, что когда-то и ее отцу – 10 лет лагерей.

Воспитанные пионерской организацией юные ленинцы старались как могли. Дети-доносчики из разных областей страны вызывают друг друга на всесоюзное социалистическое соревнование: кто больше донесет. Выходит книга журналиста Смирнова «Юные дозорники» — инструкция для пионеров. Автор учит, где могут быть враги народа, как их искать, куда сообщать.

Смирнов учит детей посылать письма так, чтобы враги партии не могли перехватить доносы на местной почте: пионеру их следовало отвозить на станцию и самому опускать в почтовый вагон проходящего поезда. Делегации пионеров-дозорных приезжают в соседние области и обмениваются «передовым» опытом. Проводятся слеты дозорных, на которых передовики делятся опытом "разоблачения врагов народа" и "расхитителей колхозного добра". Состоялся даже республиканский слет дозорных, и член Политбюро Постышев стал его почетным гостем.

Создается всесоюзная «Красная доска почета» для пионеров-дозорников, на которую заносят имена лучших. Газета «Правда» записала на красную доску почета всю Северо-Кавказскую школьную организацию за охрану колхозного урожая. Так называемая «легкая кавалерия» действовала там по формуле: «увидел — помчался — сообщил». В газете названы 44 активиста-доносчика.

«Пионерская правда» рапортовала о подвигах юных осведомителей, набирала крупными буквами их имена и описывала их «подвиги»: выследил в поле односельчан, стригущих колосья, разоблачил пастуха, сдал в ОГПУ отца, мать, соседа, выявил вредителя, раскрыл шайку расхитителей колхозного добра, поймал кулачку. Газета становится центром сбора доносов от своих читателей со всей страны. Здесь они обрабатывались, учитывались и передавались по назначению. Читатели-агенты называются «бойцами», «дозорными», «следопытами».

Советские радио, газеты, книги, речи пели хвалу каждому доносу, обучая тонкому искусству осведомления органов.

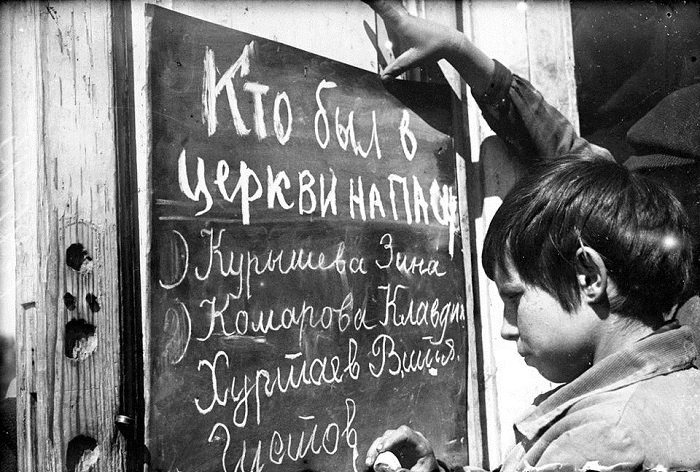

Даже мелким ябедникам газеты пели дифирамбы. Дети-корреспонденты (деткоры) сообщали, кто опаздывает на занятия, прогуливает уроки, получает плохие оценки или не хочет подписываться на "Пионерскую правду". Редакция поручала своим читателям следить за товарищами в дни религиозных праздников. Дети отзывались: пионер такой-то вместо школы ходил в церковь. Некоторые дети перестали учиться, а следили за теми, кто не посещает школы.

Народный комиссар просвещения Андрей Бубнов издал в 1934 году приказ отдавать под суд неблагонадежных родителей, которые нерадиво относятся к своим детям. Схема следующая: ребенок доносит учителю, что он недоволен отцом или матерью. Школа подает на них в суд.

Редактор «Пионерской правды» А. Гусев, ссылаясь на указания Политбюро, в книге «Деткоры в школе» писал, что быть деткором, — это значит следить за учителем, быть зорким в борьбе за качество преподавания в классе. Дети должны были обнаруживать и разоблачать классовых врагов среди учителей, и они охотно выполняли это поручение.

Интимная жизнь взрослых также занимала пионеров. Газета "На смену!" напечатала анонимное письмо мальчика о его соседе, который живет с комсомолками, а потом их выгоняет и приводит других. Пионерам вменялось в обязанность подслушивать каждый звук, каждый шорох, каждый вздох.

Когда кампания разворачивалась, свердловская газета "Всходы коммуны" делала предупреждение пионерам, которые почему-то не донесли на своих родных: те, кто промолчат, после этого - не пионеры. Тот, кто не доносит, сам враг, и о нем следует немедленно сообщить. Год спустя председатель Центрального бюро пионеров Валентин Золотухин гарантировал доносчикам покровительство государства: "Вся страна смотрит за каждым уголком Союза, за каждым пионером. И пионеру некого бояться".

В 1932—1933 годах Кремль устроил Голодомор в Поволжье, Украине, Центрально-Черноземной области, Северном Кавказе, Урале, в Крыму, в некоторых районах Западной Сибири, Казахстана, Беларуси, изымая у крестьян все подчистую зерно, продаваемое за границу по заниженным, демпинговым, ценам. Стране нужны были заводы и фабрики.

В таких условиях крестьянам надо было выживать. Голодные люди, рвавшие колосья, на жаргоне тех лет в печати назывались "парикмахерами колхозного хлеба". Для борьбы с этими умирающими от голода "преступниками" "самая справедливая в мире" страна тут же привлекла подростков и детей. В отчете одного из районных исполнительных комитетов Челябинской области сказано: «В период уборочной кампании совместно с комсомолом было организовано 68 вышек для охраны урожая и вовлечено в дозоры 317 пионеров и школьников». "Стой! Откуда? Куда?" - так окликают станичные пионеры каждого чужого человека, проходящего по полю, и, если человек окажется вором, задерживают его", - писала "Пионерская правда" в 1933 году. Газета весело рассказывала, как дети сами, в отсутствие взрослых, обыскивали чужие дома.

"Пионерская правда" печатала очерк о герое-пионере Коле Юрьеве, который сидел в пшенице с осколком увеличительного стекла. Он увидел девочку, которая срывала колоски, и схватил ее. Вырваться девочке, которая съела несколько зерен хлеба, не удалось.

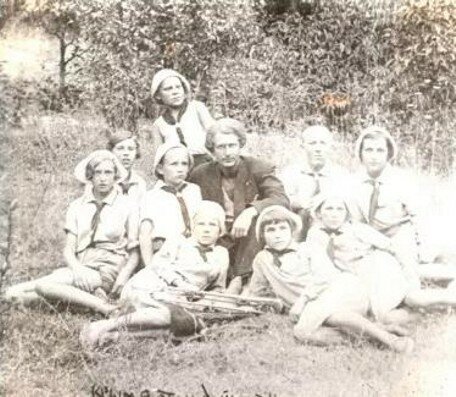

Настоящий пионер Проня Колыбин "разоблачил" свою мать, которая собирала в поле опавшие колосья и зерна, чтобы накормить его самого. Мать посадили, а сына-героя отправили отдыхать в Крым, в пионерский лагерь Артек.

Проня Колыбин с пионерами и вожатым в Артеке, июнь 1934 года.

Школьник из-под Ростова-на-Дону Митя Гордиенко донес на семейную пару, собиравшую в поле опавшие колосья. В результате муж был приговорен к расстрелу, а жена — к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Митя получил за этот донос именные часы, пионерский костюм, сапоги и годовую подписку на газету «Ленинские внучата».

В августе 1934 года в Челябинске проводился областной слет пионеров-дозорников. Газеты поместили фотографию пионерки Дуси Аксеновой и рассказ о ее подвиге. «Эта встреча пионерского дозора из деревни Антошкиной Шумихинского района произошла 12 июля. В тот день кулачка Луканина избила пионерку Дусю Аксенову и приказала ей никому не говорить о ножницах и мешке. Но пионерка-героиня не испугалась угроз кулачки… На днях Луканина будет стоять перед судом, а Дуся — делегат областного слета пионеров-дозорников». Сама Дуся, украшавшая президиум слета, по детскому своему разумению еще не задумывалась, зачем журналист наврал про побои и как будут жить девочки, дочки посаженной соседки…

Пионер ученик третьего класса Ваня Холмогоров, ночью увидел, как «Дерюшев Еремей и несет один аржаной сноп…» и утром рассказал все «кому надо». Расхититель, когда за ним пришли, варил ржаную кашу. Обещание расстрела он встретил спокойно, будто знал, что всевышний его спасет. 20 января 1933 года, за неделю до суда, Еремей Евлампиевич умер в камере исправдома. Ему было семьдесят девять лет.

В деревне Скоблино Юргамышского района на колхозном поле орудовала «кулацкая банда». Ее спугнули. Сторож, охранявший поле, на следствии нес что-то про плохое зрение и осечку ружья. Молодежной засаде на околице удалось поймать одного из преступников — Петра Махнина. При нем оказалось ведро проса. От него чисто дедуктивным методом вышли на остальных. На скамью подсудимых сели: Дудина Вера — 45 лет, Репнина Татьяна — 56 лет, Дудина Парасковья — 70 лет, Дудин Леонтий — 77 лет и Петр Махнин — 80 лет. Приговором областного суда от 12 декабря 1932 года преступницы подвергнуты лишению свободы на десять лет каждая с конфискацией имущества. Лишь Леонтию Дудину и Петру Махнину удалось избежать наказания: оба умерли до суда в камере Курганского исправдома.

Голодных крестьян, укравших несколько колосков или картофелин на колхозном поле, по «Закону о трех колосках» отправляли в лагеря, а лучших из дозорных — на Черное море в образцово-показательный пионерский лагерь «Артек», превращенный в зону отдыха юных доносчиков.