Начнем издалека. Многие, наверное в курсе, что самым беспокойным членом социалистического лагеря в Европе была Польша. Чехословаки и венгры бузили всего по разу, зато поляки начиная с 1956 года – регулярно: в 1968, 1970-71, 1976. А с 1980-го Польша преврашается в непрерывную головную боль для Кремля. Почему?

Ответ, лежащий, казалось бы, на поверхности: потому что у поляков в крови демократия, независимость, национальное достоинство. Но...

«Люблю когда какую-нибудь яркую штуку, которую принято списывать на эфемерные особенности национального менталитета, удается объяснить скучной статистикой, - пишет Максим Саморуков, замглавного редактора "Московского центра Карнеги".

Если посмотреть статистику потребления продуктов питания на душу населения, то оказывается, что в Чехословакии и Венгрии к 80-м годам почти по всем базовым видам еды оно выросло в два-три раза по сравнению с довоенным временем. А в Польше - серьезный рост только по сахару, а по всему остальному - жалкие проценты. Тут любой будет возмущаться, если ест в два-три раза меньше соседей».

Объясняет он это тем, что прогрессивный национал-коммунист Гомулка уговорил Хрущева распустить в Польше колхозы. Польские крестьяне опять получили свои участки в частную собственность, что вроде бы здорово, но беда в том, что все остальное вокруг осталось советским.

«То есть выращенное на своей частной земле они все равно должны были сдавать государству по копеечным фиксированным ценам и за эти деньги сами покупать себе втридорога комбайны и удобрения. А советской власти на них было плевать - станет она инвестировать государственные деньги в каких-то частников, - продолжает Саморуков.

В результате, с сельским хозяйством в советской Польше все было очень печально, а с количеством еды, которая попадала в государственную систему распределения, еще хуже. Отсюда и непрерывные протесты - даже самые патриотичные польские историки не отрицают, что буза всегда случалась после повышения цен на еду».

О том, как в Польше обстояло дело с едой, читатель, даже не интересуясь темой, мог узнать из многочисленных интервью Эдиты Пьехи, детство и юность которой прошли в шахтерском городке в польской Силезии:

«Я голодала с детства. В первый раз наелась досыта в университетском буфе¬те, когда приехала в Ленинград. На сти¬пендию могла себе позволить быть сы¬той. Я брала себе по три первых, по два вторых. Весила 59 кило при росте 174».

«До девяти лет не видела молочных продуктов, и моя поджелудочная железа не вырабатывает фермент, чтобы их перерабатывать, так же как и фермент для усвоения мяса».

Учиться в Ленинград она приехала в 1955-м, но и после этого положение в Польше с продуктами не улучшилось. Когда Пьеха навещала польскую родню, балуя ее гостинцами, мать сначала даже засомневалась: а поступила ли дочка в университет? А то знаете как бывает: приехала поступать и...

Ей казалось невероятным, что простая студентка вот так запросто может привезти столько вкусностей. И это из СССР – не самой, надо сказать, сытой страны мира.

Теперь обратимся к нашим родным палестинам. Принято считать, что послевоенные годы в Латвии – это мрак нищеты, усугубленный ужасами коллективизации.

«Первая», в советском лексиконе, послевоенная пятилетка (1946–1950) для латвийской общественности стала периодом чудовищных потерь в экономике, - вещает нам недавно изданная на русском и латышском книга «Ущерб, нанесенный Советским Союзом странам Балтии». - Тщательно скрываемая советской властью от общественности статистика убедительно показывает, что именно за первую пятилетку Латвия была особенно истощена и во многих областях общественной жизни приблизилась к незавидному положению „старых” республик Советского Союза, последовательно отдаляясь от своих достижений в период независимости».

«Но ранее та же книга сообщает: в первую пятилетку (1946-1950), если сравнивать с 1940 годом, Латвия была среди советских лидеров роста промышленного производства — его объем увеличился на 303%. И это учитывая, что промышленный потенциал Латвии был безусловно истощен: по территории страны дважды прошла линия фронта — в 1941-м и в 1944-45 годах, т.е. до начала первой послевоенной пятилетки, - пишет по этому поводу Сергей Павлов.

Для сравнения: в Нидерландах в 1945 году выпуск промышленной продукции составил лишь 27% от уровня 1938 года, от четверти до трети инфраструктуры и основных средств производства были уничтожены. Реконструкция Нидерландов оказалась самой быстрой в послевоенной Северной Европе — однако экономисты говорят о полном восстановлении лишь с 1953 и даже 1954 года.

Голландское экономическое чудо было достигнуто, во-первых, за счет того, что правительство, по сути, надолго сохранило механизмы экономического управления военного времени (включая рационирование, административный контроль цен и зарплат и провело конфискационную денежную реформу) и, во-вторых, за счет американской помощи в рамках плана Маршалла».

А теперь снова в Латвию. Есть расхожее мнение, что коллективизация серьезно понизила жизненный уровень латвийского крестьянства и едва не привела к голоду в Латвии. Однако, как говорится, «не все так однозначно».

«Объем продуктов, выдаваемых в колхозе на один трудодень в 1948 году был намного больше, чем могло произвести среднее крестьянское хозяйство. В 1948 году в хорошем колхозе (особенно вблизи Риги) уровень зажиточности был выше, чем в самых эффективных крестьянских хозяйствах», - читаем в «Черновиках будущего. Латвия 1948-1955», коллективном труде Яниса Урбановича, Игоря Юргенса и Юриса Пайдерса.

Проблема была в том, что «люди старшего поколения считали, что создание колхозов означает возвращение в Латвию помешичьих времен, настолько колхозная система напоминала им времена крепостного права». (Например, работать на госслужбе и производстве в городах колхозники могли только с разрешения колхоза).

Поэтому массового наплыва желающих в колхозы не наблюдалось, и тогда советская власть перешла от уговоров к методам экономического принуждения. Выглядело это так: цены на на сельхозпродукты резко снизили (так на молоко в 1946-47 гг. они упали в десять раз), а налоги на крестьян остались на прежнем уровне. В 1948 году их даже повысили.

«Ставки сельхозналога были нереальными. Если бы не массовые депортации марта 1949-го, то к концу года десятки тысяч владельцев единоличных хозяйств за неуплату налога были бы отправлены не в ссылку, а в лагеря, - пишет по этому поводу Юрис Пайдерс. - По закону того времени за неуплату налога наказывали конфискацией имущества и двумя годами лагерей».

При этом колхозы активно включились в процесс экономического уничтожения индивидуальных крестьян, демпингуя на рынках: «Летом и осенью 1949 года колхозы Вентспилского уезда на местных рынках продавали молоко по цене 1,20-2 рубля за литр».

Это дореформенные рубли, что в пересчете на привычные советские обр. 1961 года означает 12-20 копеек за литр. Сравните с опытом Пьехи: «До девяти лет я не видела молочных продуктов».

То есть что крестьянину горе, то горожанину – шанс поесть досыта.

Конечно, когда крестьян удалось загнать таким образом в колхозы, то низкие цены ударили в итоге и по ним, отбивая всякую мотивацию к повышению производительности. В начале 1950-х было публично признано, что «около 40% трудоспособных колхозников не отработали даже 200 трудодней в год».

Но летом 1953 года после смерти Сталина началось повышение государственных закупочных цен и система более-менее вошла в колею.

Юрис Пайдерс высказал еще одну крамольную мысль: «В 1950 году людей трудосопособного возраста в Латгале было на 25% больше, чем в 1935 году, а ведь уже тогда эта часть Латвии была перенаселена... Если бы государственный строй в то время не был тоталитарным, то процессы развивались бы как в наши дни – начался бы массовый отъезд за рубеж.

Советская система внесла изменения в этот сценарий: «лишние люди» из Латгале перебрались в Ригу и другие города, в колхозы в других частях Латвии, где не хватало рабочих рук. Проводимая СССР индустриализация создавала рабочие места, и люди оставались в Латвии. Когда Союз развалился, началась массовая иммиграция – теперь уже за рубеж».

Вообще, если помните, в период Атмоды одни из самых оптимистических ожиданий были связаны с грядущим расцветом сельского хозяйства Латвии. Которая, де, снова завалит Европу своим беконом. Вот подождите, только колхозы разрушим...

Эти ожидания были основаны на памяти о золотых «улманисовских временах», когда мелкотоварное крестьянское производство, де, сделало Латвию «мясо-молочной сверхдержавой».

Но тут такая засада: люди помнили расцвет крестьянских хозяйств в 1920-х, но не помнили трудностей 1930-х, когда «тысячи новых мелких землевладений стали большой проблемой для стран Балтии, когда мировой экономический спад начал оказывать влияние на всю Европу». (Андрейс Плаканс, «Краткая история стран Балтии»).

Ну, что, колхозы благополучно порушили, причем самые вкусные вершки захватиал колхозная верхушка. И что?

«Сельская номенклатура в Латгалии, Северной Видземе недолго пользовалась прихватизированными объектами: свинофермами, техникой, постройками. Молоко, мясо, зерно для новой власти оказались не нужны. Все это везут с Запада контрабандой и доходы идут не в бюджет, а в карманы коррумпированных чиновников», - писал Леонил Любимов еще в 1990-е. (Подробнее о том, как гробилось сельское хозяйство в те годы – тут).

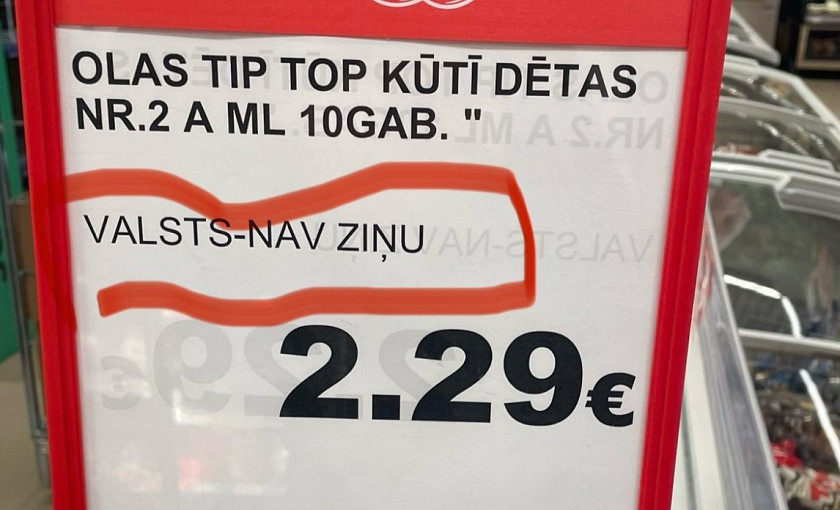

Результат мы видим ежедневно на прилавках супермаркетов, где местный производитель вынужден отчаянно бороться уже не за прибыль, а за выживание. И это еще при условии, что он на эти прилавки попадет. Что мелким частникам вообще не грозит, как показал недавний эксперимент ЛТВ.

Так что ругая колхозы, а их ей богу есть за что ругать, надо при этом отчетливо понимать альтернативу. А она не всегда такая радужная, как видится головам, повернутым в «светлое прошлое», где на полях колосилась пщеница, в хлеву мычали коровы, а в Риге сидел самый мудрый из вождей, который всё знал и за всех думал.

Олег СКРИНШОТОВ, экономист-практик.